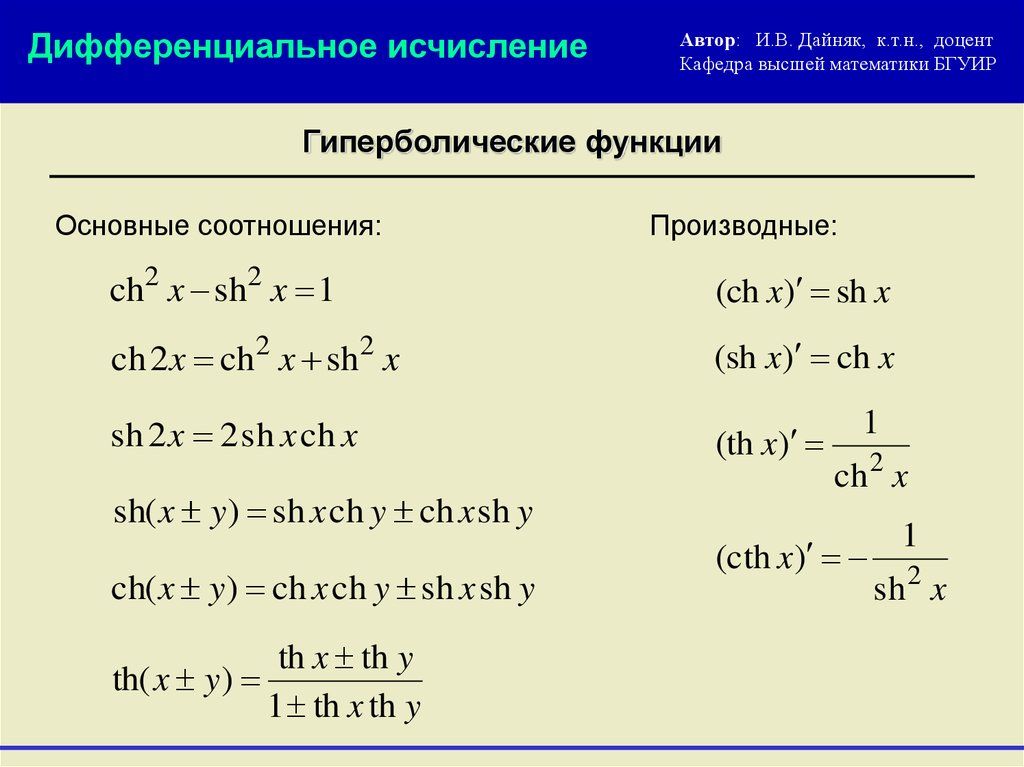

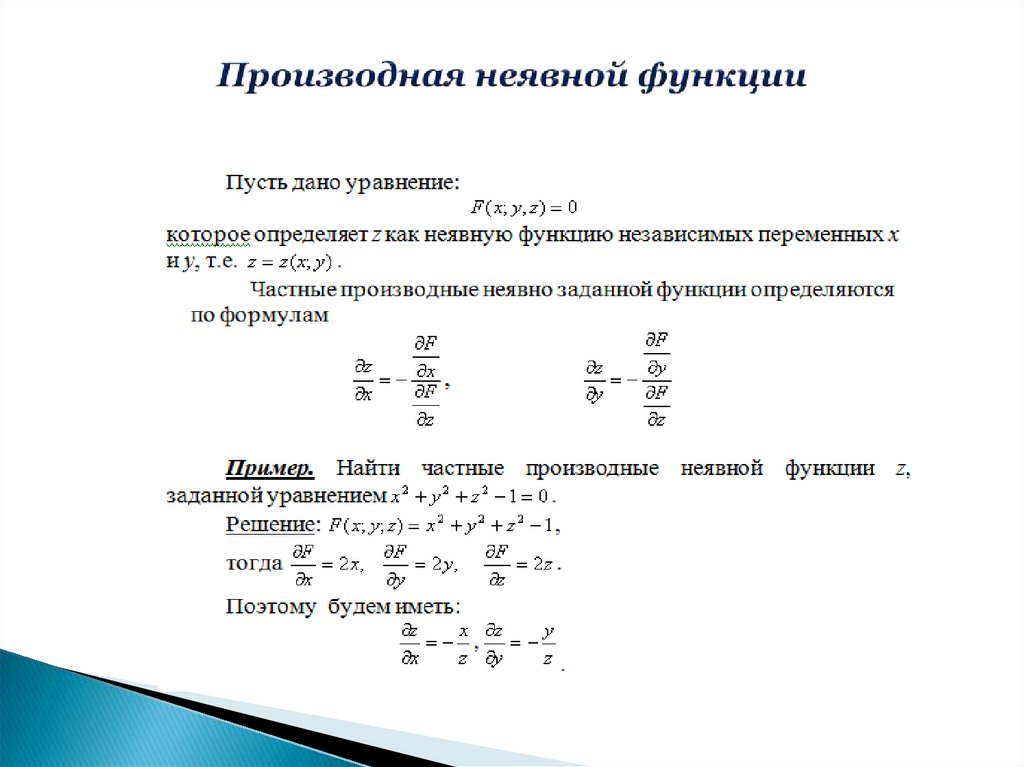

ОглавлениеПРЕДИСЛОВИЕ ТИТУЛЬНОГО РЕДАКТОРАПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ Глава 1.  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗАГлава 2. ВЕЩЕСТВЕННЫЕ ЧИСЛА 2. Недостаточность рациональных чисел для измерения отрезков числовой оси. 3. Упорядочение множества бесконечных десятичных дробей. § 2. ОГРАНИЧЕННЫЕ СВЕРХУ (ИЛИ СНИЗУ) МНОЖЕСТВА ЧИСЕЛ, ПРЕДСТАВИМЫХ БЕСКОНЕЧНЫМИ ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ 2. Существование точных граней. § 3. ПРИБЛИЖЕНИЕ ЧИСЕЛ, ПРЕДСТАВИМЫХ БЕСКОНЕЧНЫМИ ДЕСЯТИЧНЫМИ ДРОБЯМИ, РАЦИОНАЛЬНЫМИ ЧИСЛАМИ § 4. ОПЕРАЦИИ СЛОЖЕНИЯ И УМНОЖЕНИЯ. ОПИСАНИЕ МНОЖЕСТВА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ 2. Существование и единственность суммы и произведения вещественных чисел. § 5. СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ 2. Некоторые часто употребляемые соотношения. 3. Некоторые конкретные множества вещественных чисел. § 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ЧИСЕЛ 2. Аксиоматическое введение множества вещественных чисел. § 7. ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ МНОЖЕСТВ 2. Операции над множествами. 3. Счетные и несчетные множества. Несчетность сегмента [0, 1].  Мощность множества. Мощность множества.4. Свойства операций над множествами. Отображение множеств. Глава 3. ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛОВ § 1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ ПРЕДЕЛ 2. Ограниченные, неограниченные, бесконечно малые и бесконечно большие последовательности. 3. Основные свойства бесконечно малых последовательностей. 4. Сходящиеся последовательности и их свойства. § 2. МОНОТОННЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 2. Теорема о сходимости монотонной ограниченной последовательности. 4. Примеры сходящихся монотонных последовательностей. § 3. ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 2. Расширение понятий предельной точки и верхнего и нижнего пределов. 3. Критерий Коши сходимости последовательности. § 4. ПРЕДЕЛ (ИЛИ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) ФУНКЦИИ 2. Предел функции по Гейне и по Коши. 4. Арифметические операции над функциями, имеющими предел. 5. Бесконечно малые и бесконечно большие функции. § 5. ОБЩЕЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛА ФУНКЦИИ ПО БАЗЕ Глава 4.  НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ§ 1. ПОНЯТИЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ 2. Арифметические операции над непрерывными функциями. 3. Сложная функция и ее непрерывность. § 2. СВОЙСТВА МОНОТОННЫХ ФУНКЦИЙ 2. Понятие обратной функции. § 3. ПРОСТЕЙШИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ФУНКЦИИ 2. Логарифмическая функция. 3. Степенная функция. 4. Тригонометрические функции. 5. Обратные тригонометрические функции. 6. Гиперболические функции. § 4. ДВА ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРЕДЕЛА 2. Второй замечательный предел. § 5. ТОЧКИ РАЗРЫВА ФУНКЦИИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 2. О точках разрыва монотонной функции. § 6. ЛОКАЛЬНЫЕ И ГЛОБАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЙ 2. Глобальные свойства непрерывных функций. 3. Понятие равномерной непрерывности функции. 4. Понятие модуля непрерывности функции. § 7. ПОНЯТИЕ КОМПАКТНОСТИ МНОЖЕСТВА 2. О покрытиях множества системой открытых множеств. 3. Понятие компактности множества. Глава 5. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ § 1. ПОНЯТИЕ ПРОИЗВОДНОЙ 2.  Определение производной. Определение производной.3. Геометрический смысл производной. § 2. ПОНЯТИЕ ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТИ ФУНКЦИИ 2. Дифференцируемость и непрерывность. 3. Понятие дифференциала функции. § 3. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СЛОЖНОЙ ФУНКЦИИ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ 2. Дифференцирование обратной функции. 3. Инвариантность формы первого дифференциала. 4. Применение дифференциала для установления приближенных формул. § 4. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ СУММЫ, РАЗНОСТИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ И ЧАСТНОГО ФУНКЦИЙ § 5. ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОСТЕЙШИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ 3. Производные показательной и обратных тригонометрических функций. 4. Производная степенной функции. 5. Таблица производных простейших элементарных функций. 6. Таблица дифференциалов простейших элементарных функций. 7. Логарифмическая производная. Производная степенно-показательной функции. § 6. ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 2. n-ые производные некоторых функций. 3.  Формула Лейбница для n-й производной произведения двух функций. Формула Лейбница для n-й производной произведения двух функций.4. Дифференциалы высших порядков. § 7. ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ, ЗАДАННОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИ § 8. ПРОИЗВОДНАЯ ВЕКТОРНОЙ ФУНКЦИИ Глава 6. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫХ ФУНКЦИЯХ § 1. ВОЗРАСТАНИЕ (УБЫВАНИЕ) ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. ЛОКАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМУМ § 2. ТЕОРЕМА О НУЛЕ ПРОИЗВОДНОЙ § 3. ФОРМУЛА КОНЕЧНЫХ ПРИРАЩЕНИЙ (ФОРМУЛА ЛАГРАНЖА) § 4. НЕКОТОРЫЕ СЛЕДСТВИЯ ИЗ ФОРМУЛЫ ЛАГРАНЖА 2. Условия монотонности функции на интервале. 3. Отсутствие разрывов первого рода и устранимых разрывов у производной. 4. Вывод некоторых неравенств. § 5. ОБОБЩЕННАЯ ФОРМУЛА КОНЕЧНЫХ ПРИРАЩЕНИЙ (ФОРМУЛА КОШИ) § 6. РАСКРЫТИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ (ПРАВИЛО ЛОПИТАЛЯ) 2. Раскрытие неопределенности вида oo/oo 3. Раскрытие неопределенностей других видов. § 7. ФОРМУЛА ТЕЙЛОРА § 8. РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА. ФОРМУЛА МАКЛОРЕНА 2. Другая запись формулы Тейлора. 3. Формула Маклорена. § 9.  ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА. РАЗЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО ЧЛЕНА. РАЗЛОЖЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЙ2. Разложение по формуле Маклорена некоторых элементарных функций. § 10. ПРИМЕРЫ ПРИЛОЖЕНИЙ ФОРМУЛЫ МАКЛОРЕНА 2. Доказательство иррациональности числа е. 4. Асимптотическая оценка элементарных функций и вычисление пределов. Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАФИКА ФУНКЦИИ И ОТЫСКАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ЗНАЧЕНИИ § 1. ОТЫСКАНИЕ СТАЦИОНАРНЫХ ТОЧЕК 2. Отыскание стационарных точек. 3. Первое достаточное условие экстремума. 4. Второе достаточное условие экстремума. 5. Третье достаточное условие, экстремума. 6. Экстремум функции, недифференцируемой в данной точке. 7. Общая схема отыскания экстремумов. § 2. ВЫПУКЛОСТЬ ГРАФИКА ФУНКЦИИ § 3. ТОЧКИ ПЕРЕГИБА 2. Первое достаточное условие перегиба. 3. Некоторые обобщения первого достаточного условия перегиба. 4. Второе достаточное условие перегиба. 5. Третье достаточное условие перегиба.  § 4. АСИМПТОТЫ ГРАФИКА ФУНКЦИИ § 6. ГЛОБАЛЬНЫЕ МАКСИМУМ И МИНИМУМ ФУНКЦИИ НА СЕГМЕНТЕ. КРАЕВОЙ ЭКСТРЕМУМ 2. Краевой экстремум. 3. Теорема Дарбу. ДОПОЛНЕНИЕ Алгоритм отыскания экстремальных значений функции, использующий только значения этой функции Глава 8. ПЕРВООБРАЗНАЯ ФУНКЦИЯ И НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ § 1. ПОНЯТИЕ ПЕРВООБРАЗНОЙ ФУНКЦИИ И НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 2. Неопределенный интеграл. 3. Основные свойства неопределенного интеграла. 4. Таблица основных неопределенных интегралов. § 2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРИРОВАНИЯ 2. Интегрирование по частям. § 3. КЛАССЫ ФУНКЦИЙ, ИНТЕГРИРУЕМЫХ в ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ФУНКЦИЯХ 2. Краткие сведения о корнях алгебраических многочленов. 3. Разложение алгебраического многочлена с вещественными коэффициентами на произведение неприводимых множителей. 4. Разложение правильной рациональной дроби на сумму простейших дробей. 5. Интегрируемость рациональной дроби в элементарных функциях. 6. Интегрируемость в элементарных функциях некоторых тригонометрических и иррациональных выражений.  § 4. ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ ИНТЕГРАЛЫ Глава 9. ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИНТЕГРАЛ РИМАНА ИНТЕГРАЛ РИМАНА: § 2. ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ СУММЫ И ИХ СВОЙСТВА 2. Основные свойства верхних и нижних сумм. § 3. ТЕОРЕМЫ О НЕОБХОДИМЫХ И ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИНТЕГРИРУЕМОСТИ ФУНКЦИЙ. КЛАССЫ ИНТЕГРИРУЕМЫХ ФУНКЦИЙ 2. Классы интегрируемых функций. § 4. СВОЙСТВА ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА. ОЦЕНКИ ИНТЕГРАЛОВ. ТЕОРЕМЫ О СРЕДНЕМ ЗНАЧЕНИИ 2. Оценки интегралов. § 5. ПЕРВООБРАЗНАЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ. ПРАВИЛА ИНТЕГРИРОВАНИЯ ФУНКЦИЙ 2. Основная формула интегрального исчисления. 3. Важные правила, позволяющие вычислять определенные интегралы. 4. Остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме. § 6. НЕРАВЕНСТВА ДЛЯ СУММ И ИНТЕГРАЛОВ 2. Неравенство Гёльдера для сумм. 3. Неравенство Минковского для сумм. 4. Неравенство Гёльдера для интегралов. 5. Неравенство Минковского для интегралов. § 7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ РИМАНА 2. Критерий интегрируемости Лебега.  ДОПОЛНЕНИЕ 1. НЕСОБСТВЕННЫЕ ИНТЕГРАЛЫ 2. Критерий Коши сходимости несобственного интеграла первого рода. 3. Абсолютная и условная сходимость несобственных интегралов. 4. Замена переменных под знаком несобственного интеграла и формула интегрирования по частям. § 2. Несобственные интегралы второго рода § 3. Главное значение несобственного интеграла ДОПОЛНЕНИЕ 2. Интеграл Стилтьеса 2. Свойства интеграла Стилтьеса. Глава 10. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА § 1. ДЛИНА ДУГИ КРИВОЙ 2. Понятие параметризуемой кривой. 3. Длина дуги кривой. Понятие спрямляемой кривой. 4. Критерий спрямляемости кривой. Вычисление длины дуги кривой. 5. Дифференциал дуги. § 2. ПЛОЩАДЬ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ 2. Площадь плоской фигуры. 3. Площадь криволинейной трапеции и криволинейного сектора. 4. Примеры вычисления площадей. § 3. ОБЪЕМ ТЕЛА В ПРОСТРАНСТВЕ 2. Некоторые классы кубируемых тел. 3. Примеры. Глава 11.  m. m.3. Предел функции m переменных. 4. Бесконечно малые функции m переменных. 5. Повторные пределы. § 3. НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ m ПЕРЕМЕННЫХ 2. Непрерывность функции m переменных по одной переменной. 3. Основные свойства непрерывных функций нескольких переменных. § 4. ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ 2. Дифференцируемость функции нескольких переменных. 3. Геометрический смысл условия дифференцируемости функции двух переменных. 4. Достаточные условия дифференцируемости. 5. Дифференциал функции нескольких переменных. 6. Дифференцирование сложной функции. 7. Инвариантность формы первого дифференциала. 8. Производная по направлению. Градиент. § 5. ЧАСТНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ И ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ВЫСШИХ ПОРЯДКОВ 2. Дифференциалы высших порядков. 3. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа и в интегральной форме. 4. Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано. § 6. ЛОКАЛЬНЫЙ ЭКСТРЕМУМ ФУНКЦИИ m ПЕРЕМЕННЫХ 2.  Достаточные условия локального экстремума функции m переменных. Достаточные условия локального экстремума функции m переменных.3. Случай функции двух переменных. ДОПОЛНЕНИЕ 1. Градиентный метод поиска экстремума сильно выпуклой функции 1. Выпуклые множества и выпуклые функции. 2. Существование минимума у сильно выпуклой функции и единственность минимума у строго выпуклой функции. 3. Поиск минимума сильно выпуклой функции. ДОПОЛНЕНИЕ 2. Метрические, нормированные пространства 2. Открытые и замкнутые множества. 3. Прямое произведение метрических пространств. 4. Всюду плотные и совершенные множества. 5. Сходимость. Непрерывные отображения. 6. Компактность. 7. Базис пространства. Топологические пространства Линейные нормированные пространства, линейные операторы ДОПОЛНЕНИЕ 3. Дифференциальное исчисление в линейных нормированных пространствах 2. Формула Лагранжа конечных приращений. 3. Связь между слабой и сильной дифференцируемостью. 4. Дифференцируемость функционалов. 5. Интеграл от абстрактных функций.  6. Формула Ньютона — Лейбница для абстрактных функций. 7. Производные второго порядка. 8. Отображение m-мерного евклидова пространства в n-мерное. 9. Производные и дифференциалы высших порядков. 10. Формула Тейлора для отображений одного нормированного пространства в другое. Исследование на экстремум функционалов в нормированных пространствах 2. Достаточные условия экстремума. Глава 13. НЕЯВНЫЕ ФУНКЦИИ § 1. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ НЕЯВНО ЗАДАННОЙ ФУНКЦИИ 2. Вычисление частных производных неявно заданной функции. 3. Особые точки поверхности и плоской кривой. 4. Условия, обеспечивающие существование для функции y=f(x) обратной функции. § 2. НЕЯВНЫЕ ФУНКЦИИ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ СИСТЕМОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 2. Вычисление частных производных функций, неявно определяемых посредством системы функциональных уравнений. 3. Взаимно однозначное отображение двух множеств m-мерного пространства. § 3. ЗАВИСИМОСТЬ ФУНКЦИЙ 2. Функциональные матрицы и их приложения.  § 4. УСЛОВНЫЙ ЭКСТРЕМУМ 2. Метод неопределенных множителей Лагранжа. 3. Достаточные условия. 4. Пример. ДОПОЛНЕНИЕ Отображения банаховых пространств. Аналог теоремы о неявной функции 2. Случай конечномерных пространств. 3. Особые точки поверхности в пространстве n измерений. Обратное отображение. 4. Условный экстремум в случае отображений нормированных пространств. |

Частные производные

1)

Уровня линии (поверхности), множества

точек, в которых функция и (Р)

точки Р плоскости

(пространства) принимает постоянные

значения.Уравнение u (P) =

const в

двумерной области определяет линию

(линию уровня), в трёхмерной области √

поверхность (поверхность уровня).

Изображение функций с помощью У. л. (п.)

широко применяется в метеорологии

(изотермы, изобары и т.д.), геодезии и

топографии (горизонтали) и др. науках.

У. л.(п.) в точках экстремума функции и (Р)

вырождаются в точки. Градиент функции u (Р)

перпендикулярен У. л. (п.) в соответствующей

точке.

Градиент функции u (Р)

перпендикулярен У. л. (п.) в соответствующей

точке.

2) Предел и непрерывность функции нескольких переменных.

Введем понятие δ-окрестности точки М0 (х0 , у0) на плоскости Оху как круга радиуса δ с центром в данной точке. Аналогично можно определить δ-окрестность в трехмерном пространстве как шар радиуса δ с центром в точке М0 (х0 , у0 , z0). Для n-мерного пространства будем называть δ-окрестностью точки М0 множество точек М с координатами , удовлетворяющими условию

где — координаты точки М0. Иногда это множество называют «шаром» в n-мерном пространстве.

Определение

1.4. Число

А называется пределом функции

нескольких переменных f в

точке М0,

если

такое,

что | f(M)

– A|

< ε для любой точки М изδ-окрестности М0.

Обозначения: .

Необходимо учитывать, что при этом точка М может приближаться к М0, условно говоря, по любой траектории внутри δ-окрестности точки М0. Поэтому следует отличать предел функции нескольких переменных в общем смысле от так называемых повторных пределов, получаемых последовательными предельными переходами по каждому аргументу в отдельности.

Примеры.

Покажем, что функция не имеет предела при М→О(0,0). Действительно, если в качестве линии, по которой точка М приближается к началу координат, выбрать прямую у = х, то на этой прямой . Если же траекторией движения считать прямую у = 2х, то . Следовательно, предел в точке (0,0) не существует.

Найдем повторные пределы функции при х→0, у→0. , . Если же произвести предельные переходы в обратном порядке, получим: Таким образом, повторные пределы оказались различными (откуда следует, конечно, что функция не имеет в точке (0,0) предела в обычном смысле).

Замечание. Можно доказать, что из существования предела в данной точке в обычном смысле и существования в этой точке пределов по отдельным аргументам следует существование и равенство повторных пределов. Обратное утверждение неверно.

Определение 1.5. Функция f называется непрерывной в точке М0 , если (1.2)

Если ввести обозначения , то условие (1.2) можно переписать в форме (1.3)

Определение 1.6. Внутренняя точка М0 области определения функции z = f (M) называется точкой разрыва функции, если в этой точке не выполняются условия (1.2), (1.3).

Замечание. Множество точек разрыва может образовывать на плоскости или в пространстве линии или поверхности разрыва.

Примеры.

Функция z = x² + y² непрерывна в любой точке плоскости Оху.

Действительно,

,

поэтому

.

Действительно,

,

поэтому

.Единственной точкой разрыва функции является точка (0,0).

Для функции линией разрыва является прямая х + у = 0.

Свойства пределов и непрерывных функций.

Так как определения предела и непрерывности для функции нескольких переменных практически совпадает с соответствующими определениями для функции одной переменной, то для функций нескольких переменных сохраняются все свойства пределов и непрерывных функций, доказанные в первой части курса, а именно:

1) Если существуют то существуют и (если ).

2) Если а и для любого i существуют пределы и существует , где М0 , то существует и предел сложной функции при , где — координаты точки Р0.

3) Если

функции f(M) и g(M) непрерывны

в точке М0,

то в этой точке непрерывны и функции f(M)

+ g(M), kf(M), f(M)•g(M), f(M)/g(M) (если g(M0)

≠ 0).

4) Если функции непрерывны в точке Р0 , а функция непрерывна в точке М0 , где , то сложная функция непрерывна в точке Р0.

5) Функция непрерывная в замкнутой ограниченной области D, принимает в этой области свое наибольшее и наименьшее значения.

6) Если функция непрерывная в замкнутой ограниченной области D, принимает в этой области значения А и В, то она принимает в области D и любое промежуточное значение, лежащее между А и В.

7) Если функция непрерывная в замкнутой ограниченной области D, принимает в этой области значения разных знаков, то найдется по крайней мере одна точка из области D, в которой f = 0.

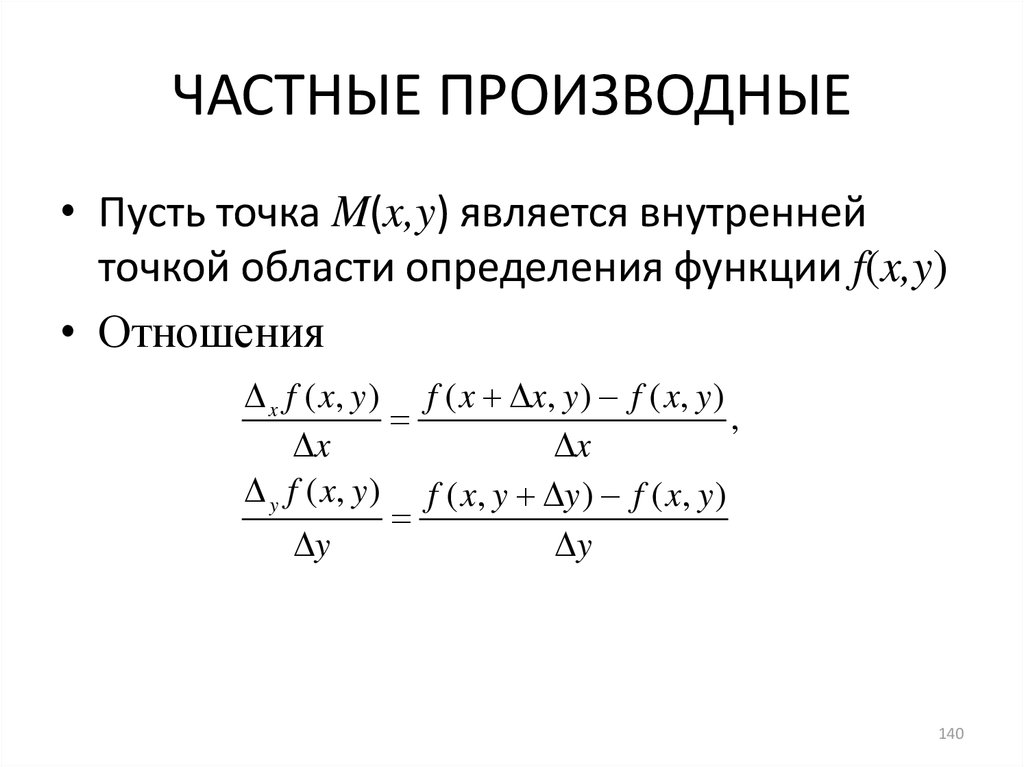

3) Пусть f(x,

y) —

функция двух переменных x,

y,

определена в некоторой окрестности

точки (x0,

y0). Если существует конечный предел

,то

функция f(x,

y) имеет

в точке (x0,

y0 ) частную

производную по переменной x. Аналогично

определяется частная производная

функции f(x1,

x2,

…, xn) по

переменной xi :

Обозначают:

,

Если существует конечный предел

,то

функция f(x,

y) имеет

в точке (x0,

y0 ) частную

производную по переменной x. Аналогично

определяется частная производная

функции f(x1,

x2,

…, xn) по

переменной xi :

Обозначают:

,

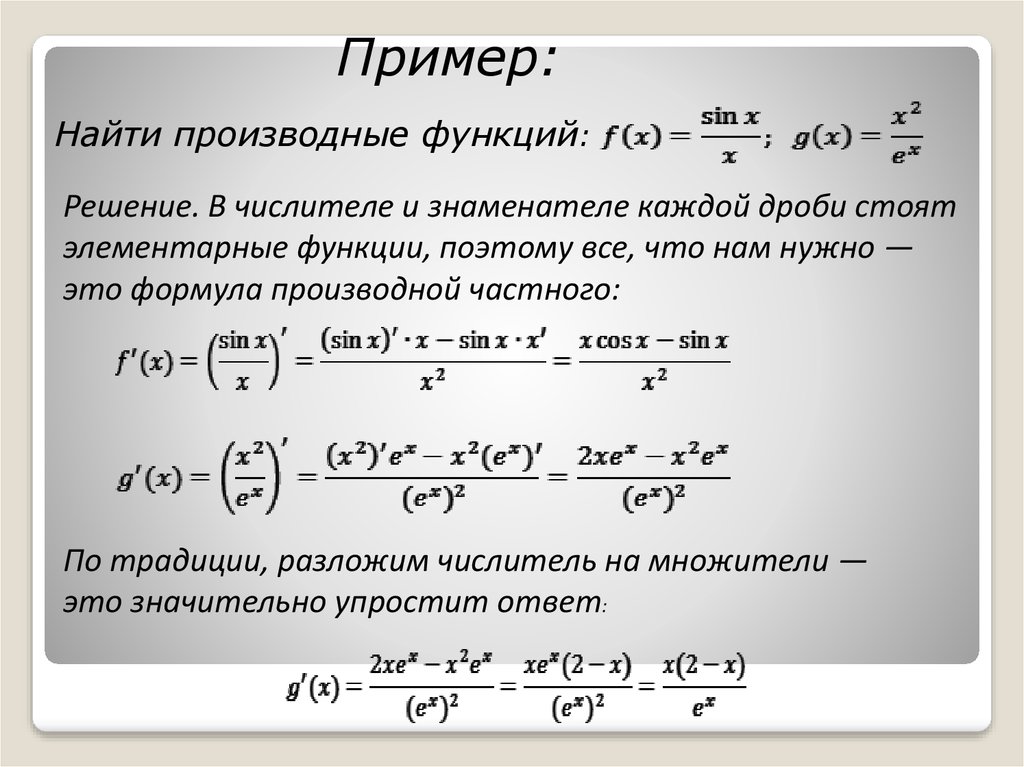

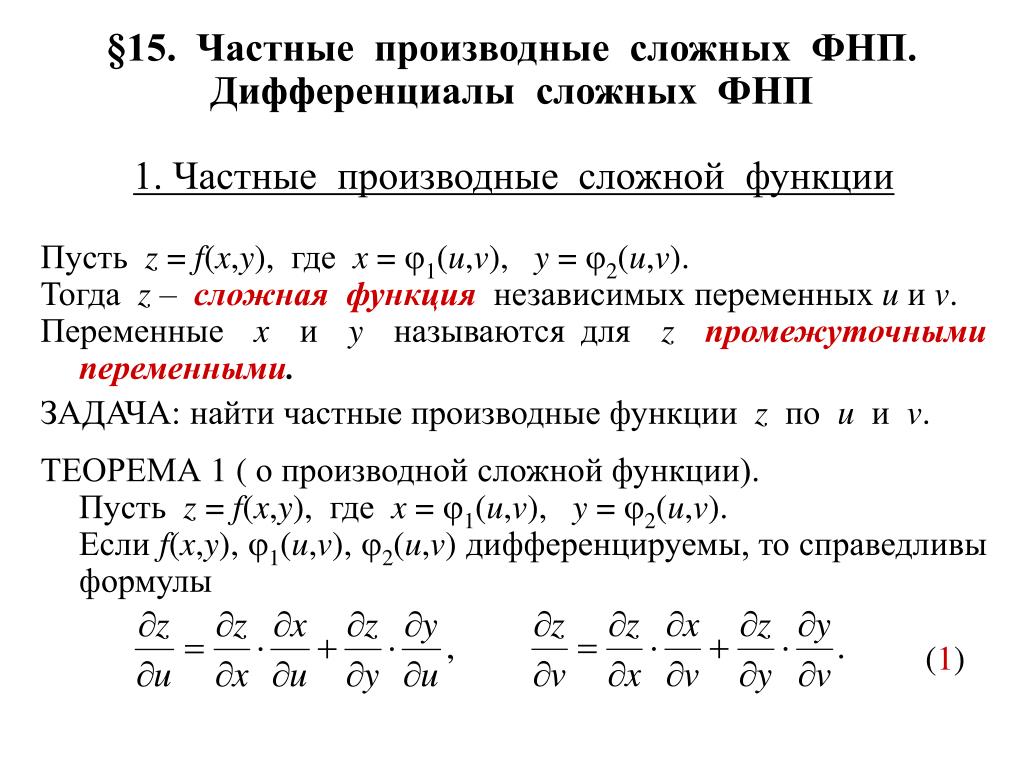

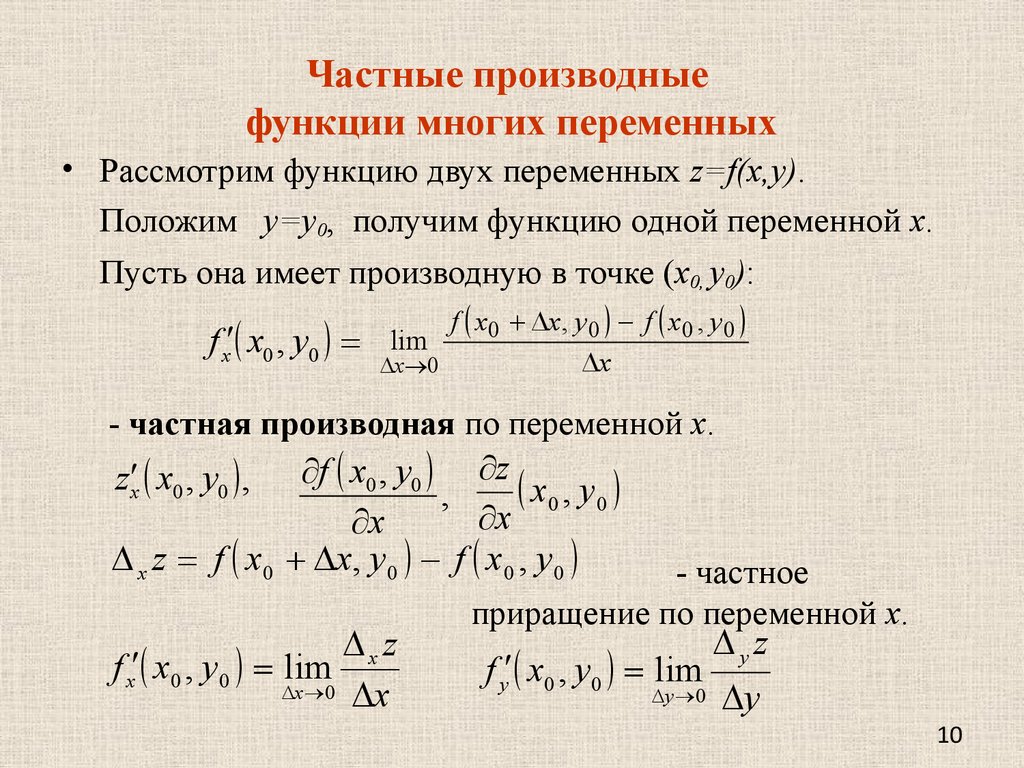

При рассмотрении функции z=f(x,y) двух переменных мы уже рассматривали частные приращения. Мы можем найти предел отношения частного приращения к соответствующему приращению аргумента.

Определение.

Частной производной функции z=f(x,y) по аргументу x называется предел отношения частного приращения функции к соответствующему приращению аргумента Dx, когда DxÞ0.

, (2-115)

аналогично и по переменной y

, (2-116)

кроме того, частные производные могут обозначаться как:

.

При вычислении частных производных по одной из переменных вторая переменная считается постоянной.

Пример 1

z=x2×sin(y) Þ 2x×sin (y). x2×cos (x).

Пример 2.

) Þ ; .

Замечание:

частные производные могут вычисляться для всех независимых переменных функции нескольких переменных.

Можно предположить, что функции, получаемые в результате дифференцирования по одной из переменных, тоже будут являться функциями нескольких переменных.

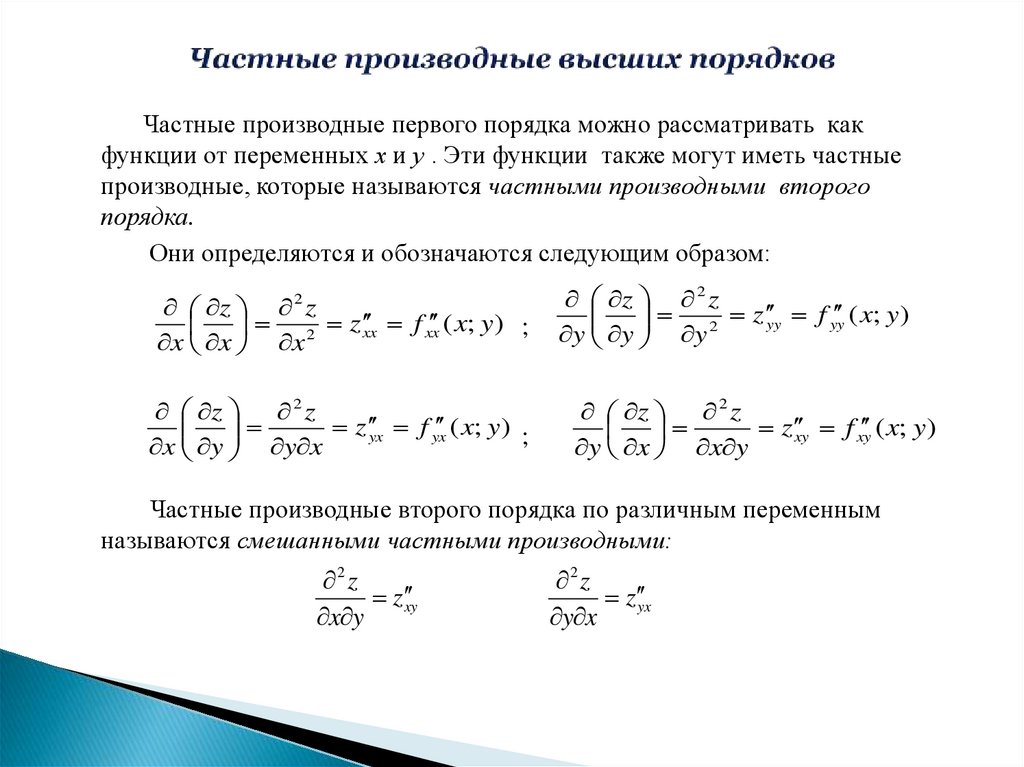

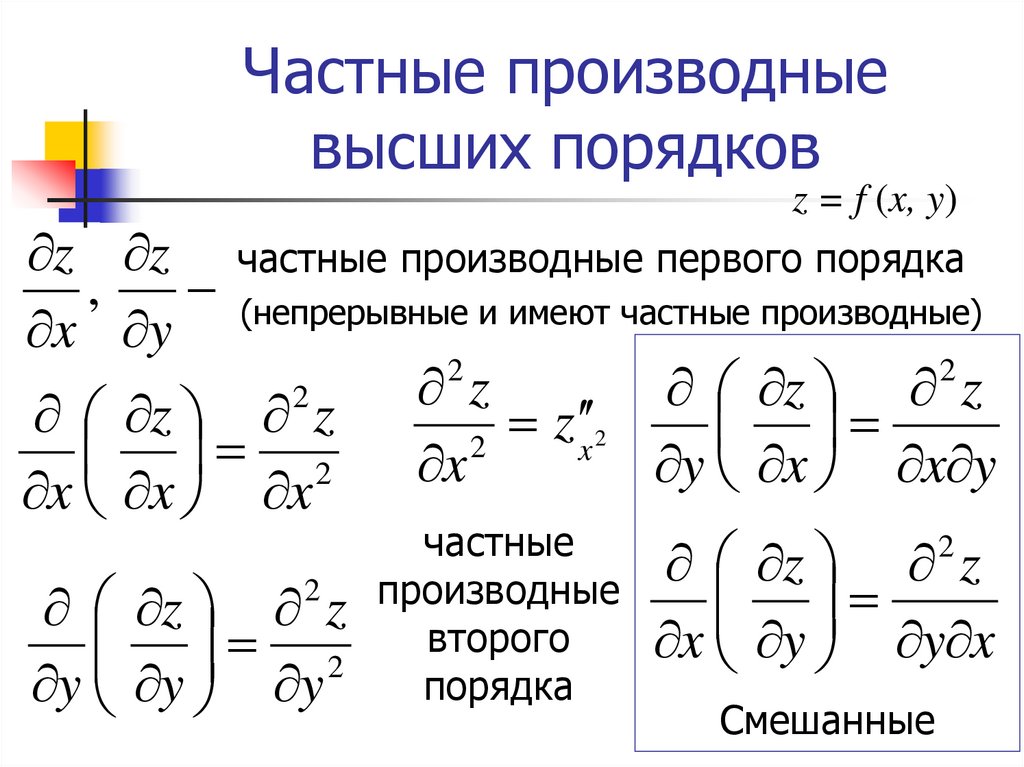

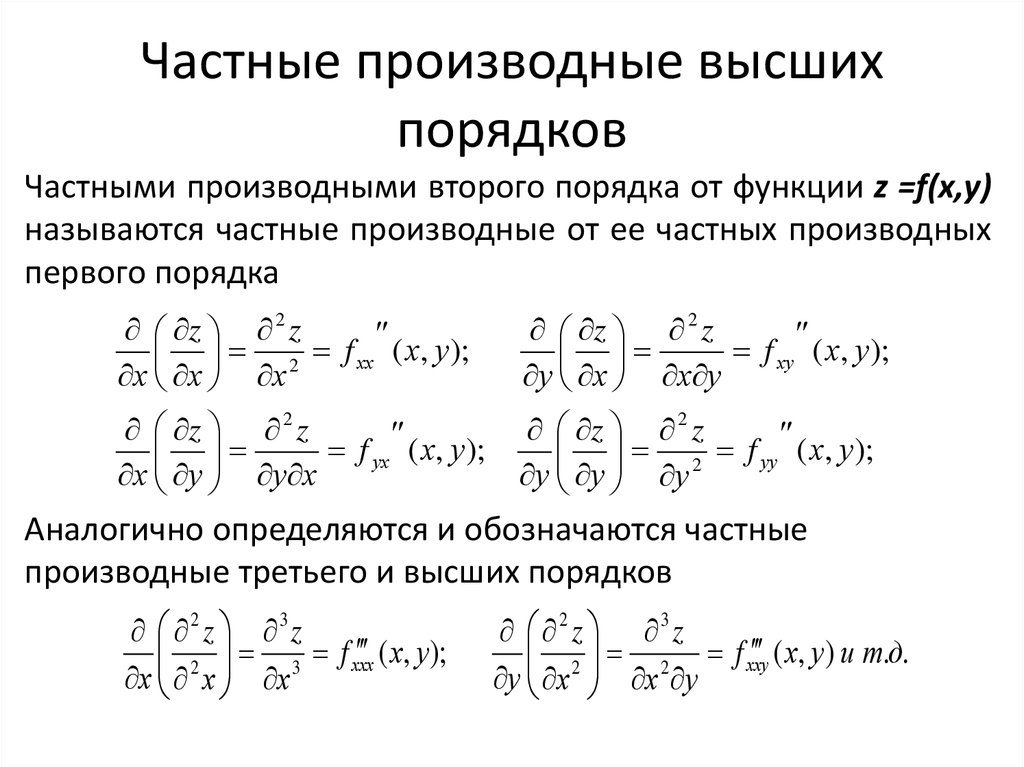

Определение: частная производная от частной производной функции называется частной производной второго порядка.

Таких частных производных второго порядка для функции двух переменных будет уже четыре:

. Функция два раза подряд дифференцируется по x;

(2-117)

здесь дифференцируется сначала по x затем по y ;

(2-118)

функция два раза подряд дифференцируема по y;

(2-119)

функция

дифференцируема сначала по y,

затем по x.

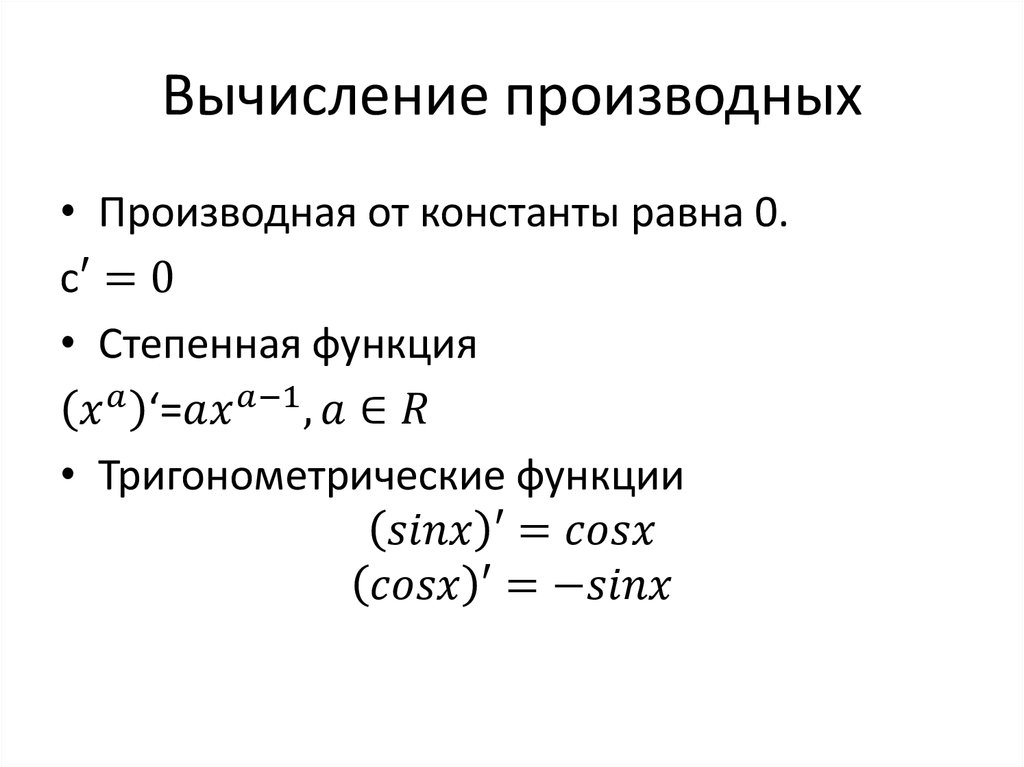

Частные производные находят по правилам и формулам, аналогично формулам для обычных производных. Надо только помнить, по какой производной проводится дифференцирование, считать эту величину изменяющейся, а остальные — постоянными.

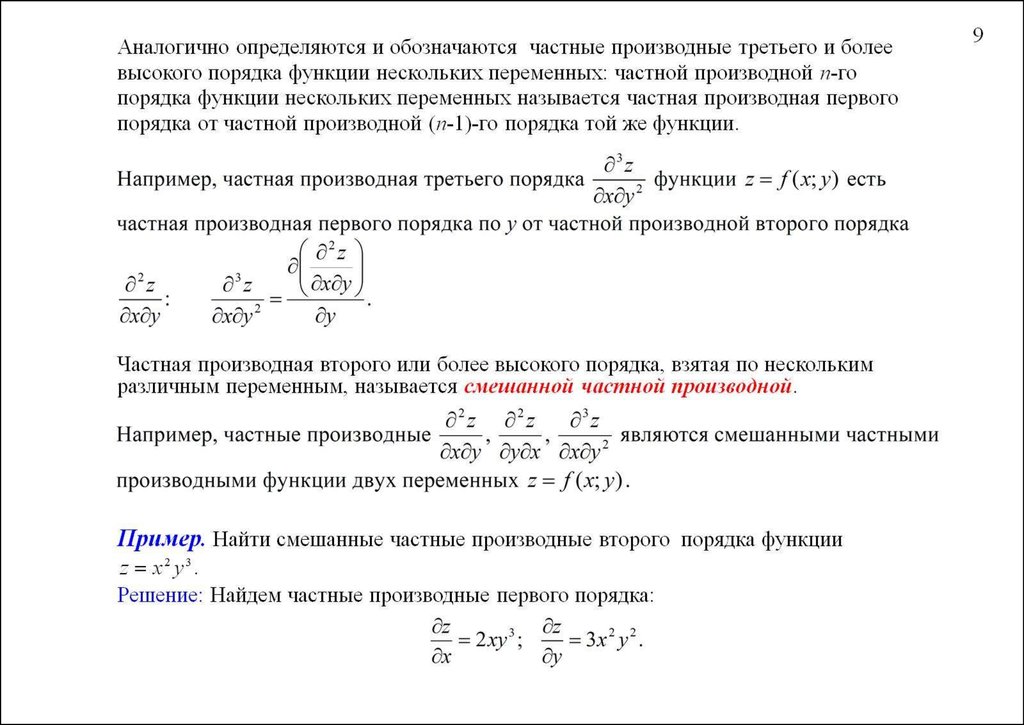

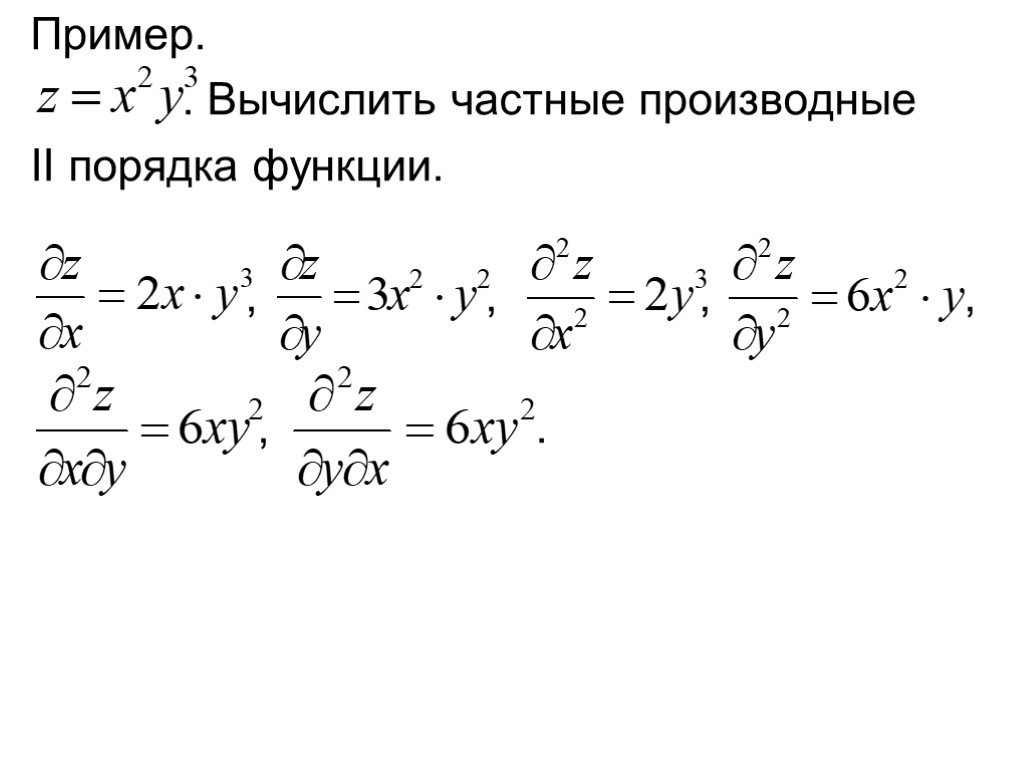

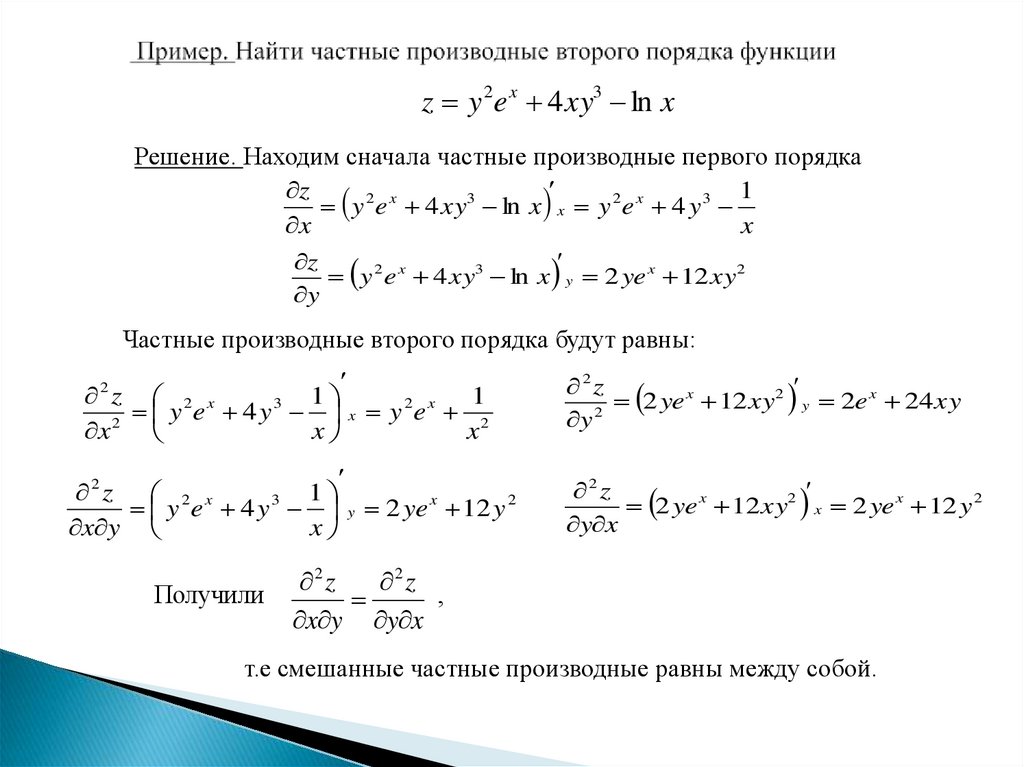

Пример.

Найти частные производные второго порядка от функции

z=x3·y2+2·y-6·x+1 Þ z’x=3x2y2-6; z’y=2x3y+2; z”xx =6xy2; =6x2y; z”yy=2x3; z”yx=6x2y.

Как видим, . Таково общее свойство смешанных производных.

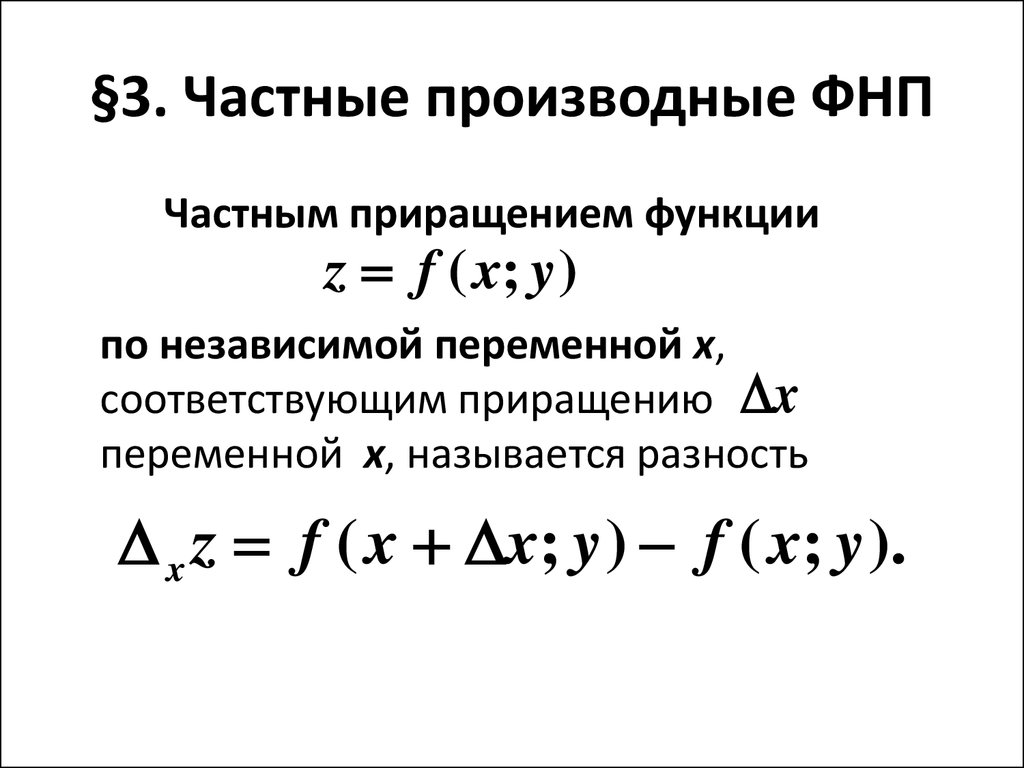

Определение. Пусть

в некоторой области задана функция z =

f(x, y). Возьмем произвольную точку М(х, у)

и зададим приращение Dх к переменной х.

Тогда величина Dxz = f( x + Dx, y) – f(x, y)

называется частным

приращением функции по х.

Возьмем произвольную точку М(х, у)

и зададим приращение Dх к переменной х.

Тогда величина Dxz = f( x + Dx, y) – f(x, y)

называется частным

приращением функции по х.

Можно записать

.

Тогда называется частной производной функции z = f(x, y) по х. Обозначение:

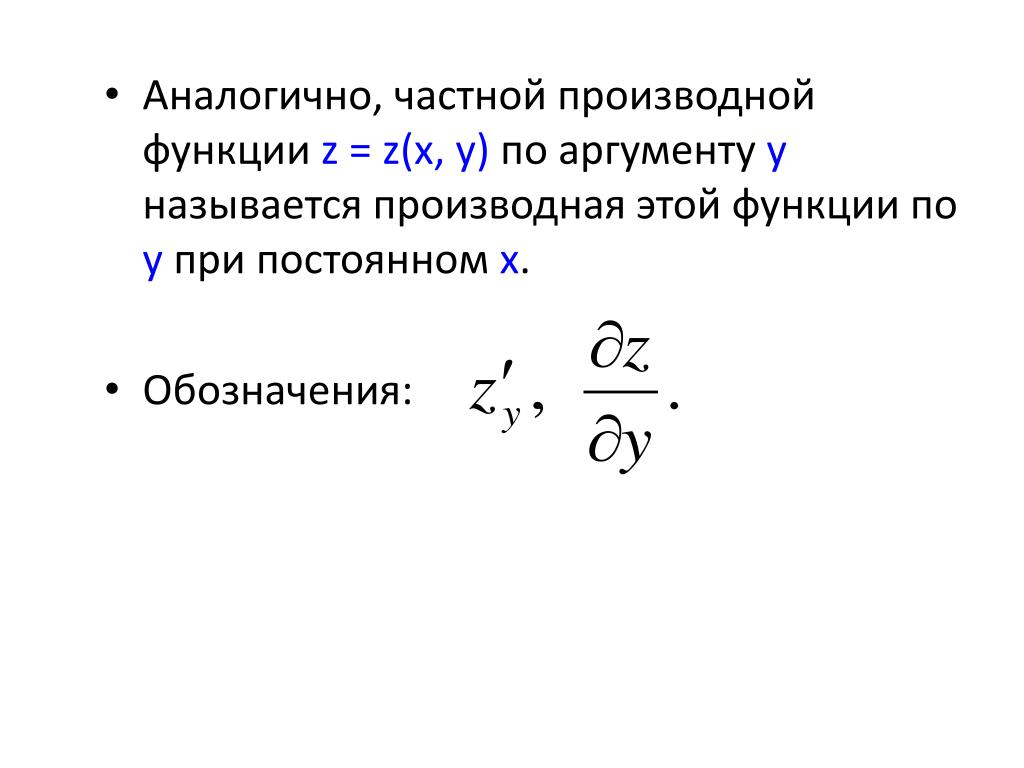

Аналогично определяется частная производная функции по у.

Геометрическим смыслом частной производной (допустим ) является тангенс угла наклона касательной, проведенной в точке N0(x0, y0, z0) к сечению поверхности плоскостью у = у0.

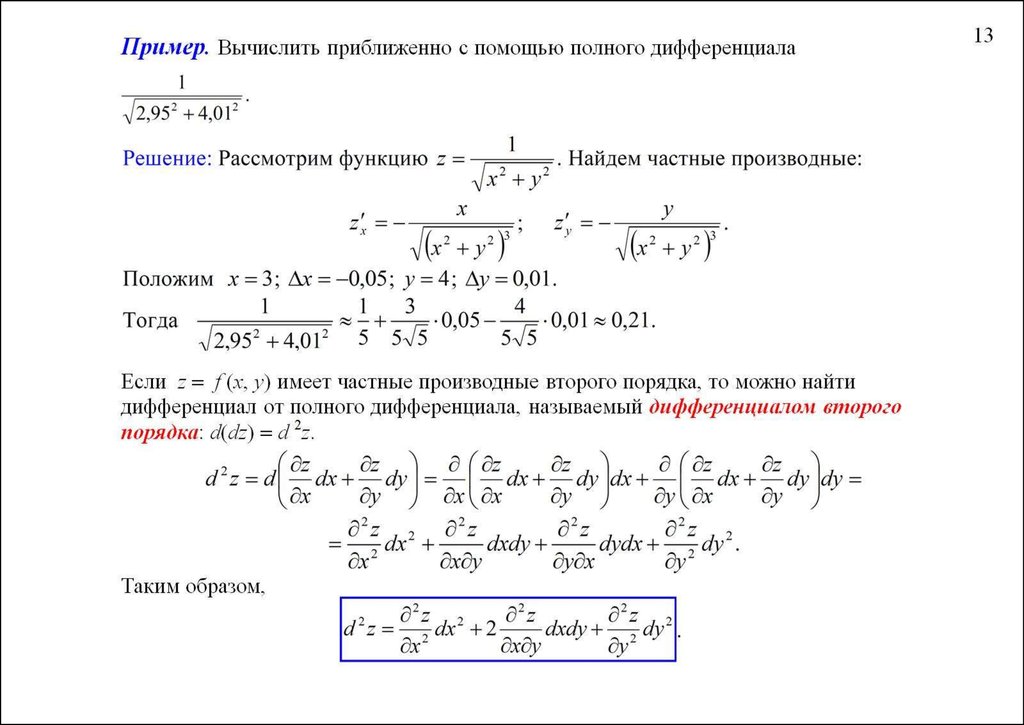

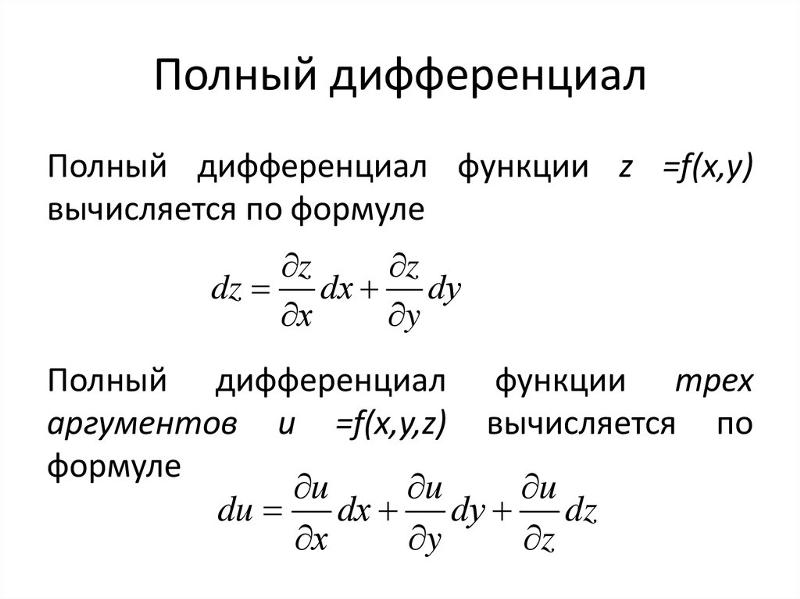

Полное приращение и полный дифференциал

Определение. Для функции f(x, y) выражение Dz = f( x + Dx, y + Dy) – f(x, y) называется полным приращением.

Определение. Выражение

называется полным

приращением функции

f(x, y) в некоторой точке (х, у), где a1 и a2 –

бесконечно малые функции при Dх -> 0 и

Dу -> 0 соответственно.

Определение: Полным дифференциалом функции z = f(x, y) называется главная линейная относительно Dх и Dу приращения функции Dz в точке (х, у).

Для функции произвольного числа переменных:

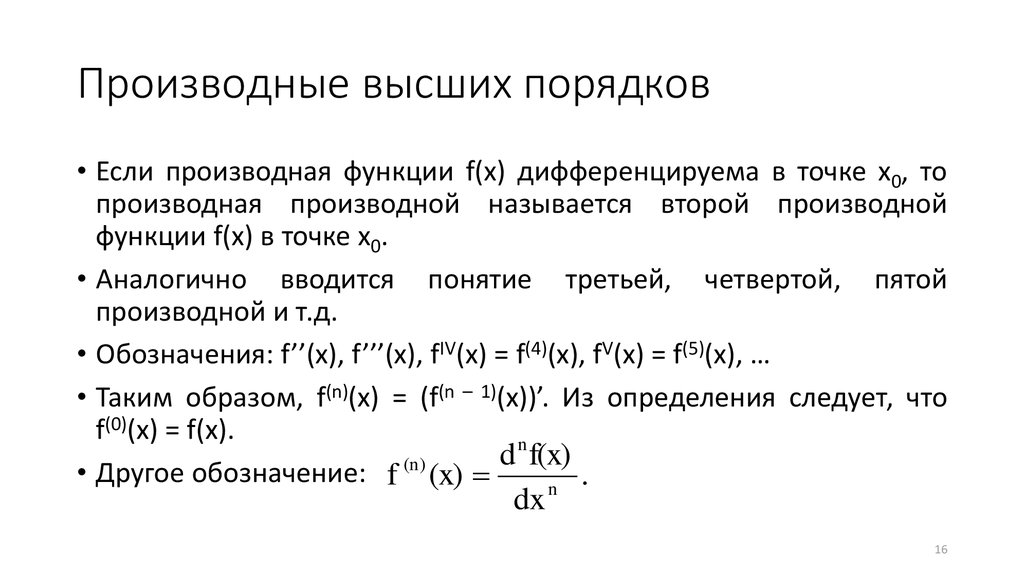

Частные производные высших порядков

Если функция f(x, y) определена в некоторой области D, то ее частные производные и тоже будут определены в той же области или ее части. Будем называть эти производные частными производными первого порядка. Производные этих функций будут частными производными второго порядка.

Продолжая дифференцировать полученные равенства, получим частные производные более высоких порядков.

Определение. Частные производные вида и т.д. называются смешанными производными.

4) Пусть

на области D задана

функция двух переменных z

=f(х,у),M0(x0;y0) —

внутренняя точка области D, M(x0+Δx;y+Δy) —

«соседняя» с M0 точка

из D.

Рассмотрим полное приращение функции:

Если Δz представлено в виде:

где A, B — постоянные (не зависящие от Δx, Δy), — расстояние междуM и M0, α(Δx,Δy) — бесконечно малая при Δx 0, Δy 0; тогда функция z =f(х,у) называется дифференцируемой в точке M0, а выражение

называется полным дифференциалом функции z =f(х;у) в точке M0.

Теорема 1.1. Если z =f(х;у) дифференцируема в точке M0, то

Доказательство

Так как в (1.16) Δx, Δy — произвольные бесконечно малые, то можно взять Δy =0, Δx≠0, Δx 0, тогда

после

чего из (1. 16) следует

16) следует

Тогда

Аналогично доказывается, что

и теорема 1.1. доказана.

Замечание: из дифференцируемости z =f(х,у) в точке M0 следует существование частных производных. Обратное утверждение неверно (из существования частных производных в точкеM0 не следует дифференцируемость в точке M0 ).

В итоге, с учётом теоремы 1.1 формула (1.18) примет вид:

Следствие. Функция, дифференцируемая в точке M0, непрерывна в этой точке (так как из (1.17) следует, что при Δx 0, Δy 0: Δz 0, z(M) z(M0)).

Замечание: Аналогично

для случая трех и более переменных. Выражение (1.17) примет вид:

Выражение (1.17) примет вид:

где

Используя геометрический смысл (рис.1.3) частных производных и можно получить следующее уравнение (1.24) касательной плоскости πкасs к поверхности: z =f(х,у) в точке C0(x0,y0,z0), z0=z(M):

Из сравнения (1.24) и (1.21) получаем геометрический смысл полного дифференциала функции двух переменных:

— приращение аппликаты z при движении точки С по касательной плоскости из точки С0 в точку

где находится из (1.24).

Уравнение нормали Lн к поверхности: z =f(х,у) в точке С0 получается, как уравнение прямой, проходящей через С0 перпендикулярно к касательной плоскости:

Частная производная | математика | Британика

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Этот день в истории

- Викторины

- Подкасты

- Словарь

- Биографии

- Резюме

- Популярные вопросы

- Обзор недели

- Инфографика

- Демистификация

- Списки

- #WTFact

- Товарищи

- Галереи изображений

- Прожектор

- Форум

- Один хороший факт

- Развлечения и поп-культура

- География и путешествия

- Здоровье и медицина

- Образ жизни и социальные вопросы

- Литература

- Философия и религия

- Политика, право и правительство

- Наука

- Спорт и отдых

- Технология

- Изобразительное искусство

- Всемирная история

- Britannica объясняет

В этих видеороликах Britannica объясняет различные темы и отвечает на часто задаваемые вопросы.

- Britannica Classics

Посмотрите эти ретро-видео из архивов Encyclopedia Britannica. - #WTFact Видео

В #WTFact Britannica делится некоторыми из самых странных фактов, которые мы можем найти. - На этот раз в истории

В этих видеороликах узнайте, что произошло в этом месяце (или любом другом месяце!) в истории. - Demystified Videos

В Demystified у Britannica есть все ответы на ваши животрепещущие вопросы.

- Студенческий портал

Britannica — это главный ресурс для учащихся по ключевым школьным предметам, таким как история, государственное управление, литература и т. д. - Портал COVID-19

Хотя этот глобальный кризис в области здравоохранения продолжает развиваться, может быть полезно обратиться к прошлым пандемиям, чтобы лучше понять, как реагировать сегодня. - 100 женщин

Britannica празднует столетие Девятнадцатой поправки, выделяя суфражисток и политиков, творящих историю.

- Britannica Beyond

Мы создали новое место, где вопросы находятся в центре обучения. Вперед, продолжать. Просить. Мы не будем возражать. - Спасение Земли

Британника представляет список дел Земли на 21 век. Узнайте об основных экологических проблемах, стоящих перед нашей планетой, и о том, что с ними можно сделать! - SpaceNext50

Britannica представляет SpaceNext50. От полёта на Луну до управления космосом — мы исследуем широкий спектр тем, которые подпитывают наше любопытство к космосу!

Содержание

- Введение

Краткие факты

- Связанный контент

Викторины

- Числа и математика

2 — Частные производные

Раздел 2

Частные производные и правила дифференцирования

Если функция является функцией многих переменных, мы используем концепцию частичного дифференцирования для измерения влияния изменения одной независимой переменной на зависимую переменную , сохраняя другие независимые переменные постоянными. Чтобы применить правила исчисления, обычно за один раз мы меняем только одну независимую переменную и сохраняем все остальные независимые переменные постоянными. Таким образом, мы рассматриваем только частичное изменение функции, а не общее изменение.

Чтобы применить правила исчисления, обычно за один раз мы меняем только одну независимую переменную и сохраняем все остальные независимые переменные постоянными. Таким образом, мы рассматриваем только частичное изменение функции, а не общее изменение.

Например, если функция \(f(x,y)\), мы используем частное дифференцирование по \(x\), чтобы измерить скорость изменения \(f(x,y)\ ), когда изменяется только \(x\), а \(y\) остается постоянным. Записывается как \(\frac{\partial f}{\partial x}\) или просто \(f_{x}\).

Точно так же мы используем частную производную по \(y\) (которую мы обозначаем как \(\frac{\partial f}{\partial y}\) или просто \(f_{y}\)) для измерить скорость изменения \(f(x,y)\), когда меняется только \(y\), а \(x\) остается постоянным.

Чтобы указать, что мы выполняем частичное, а не полное дифференцирование, мы используем знак \(\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}\) (или просто \(\frac {\ partial } {\ partial x} \) ) вместо \ (\ frac {df (x)} {d (x)} \).

Действительно,

,

поэтому

.

Действительно,

,

поэтому

.