IX век | это… Что такое IX век?

Толкование

- IX век

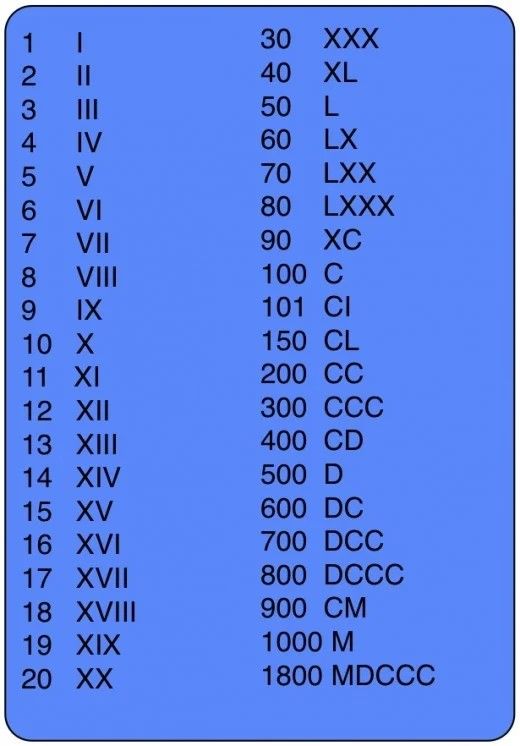

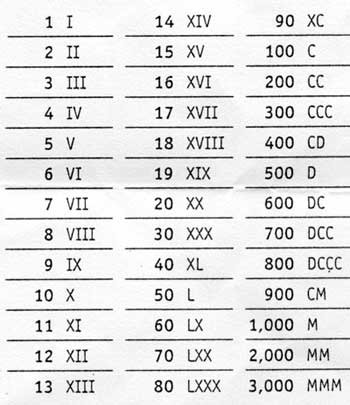

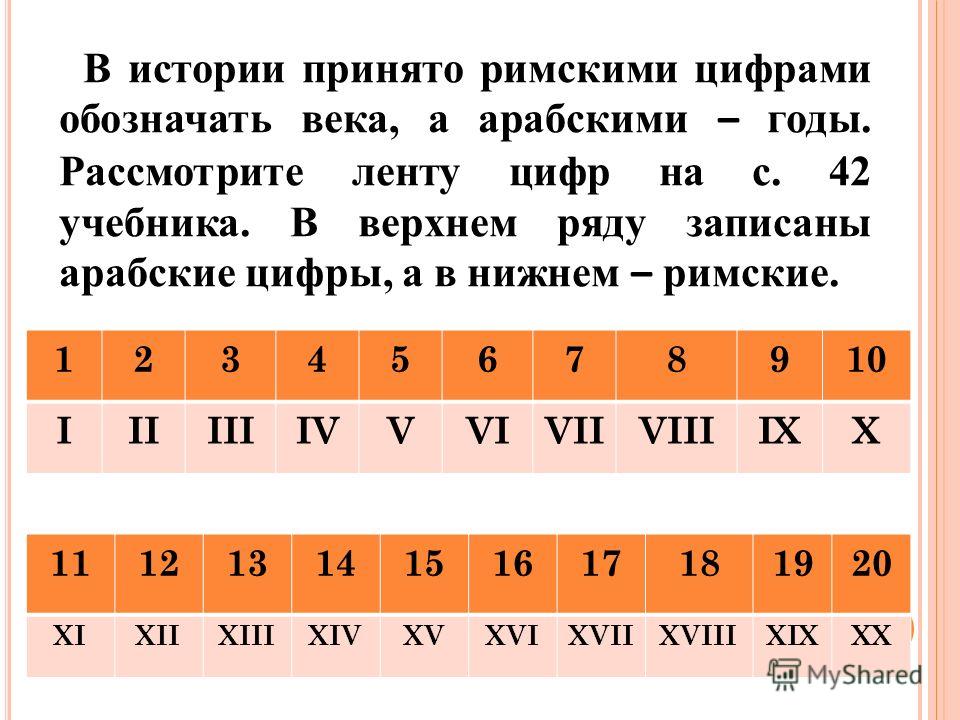

1-е тысячелетие VII век — VIII век — IX век — X век — XI век 790-е 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800-е 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810-е 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820-е 820 821 822 823 824 825 827 828 829 830-е 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840-е 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850-е 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860-е 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870-е 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880-е 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890-е 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900-е 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 Хронологическая таблица Девятый (IX) век длился с 801 по 900 годы по григорианскому календарю.

В Европе царит раннее Средневековье. Предположительное начало средневекового потепления.

В Европе царит раннее Средневековье. Предположительное начало средневекового потепления.Содержание

- 1 События

- 1.1 Начало века

- 1.2 Середина века

- 1.3 Конец века

- 2 Персоны

- 3 Открытия

- 4 См. также

- 5 Примечания

События

- Основаны Великий Новгород, Муром, Полоцк, Ростов, Смоленск, Ужгород, Житомир

- Викинги заселяют Фарерские острова

- Верденский договор (843) — раздел Франкского государства.

- Объединение королевств Астурии и Галисии. Образование графства Арагон.

- Распад Албании Кавказской на феодальные княжества.

- Строительство города Паган в Бирме.

- Гана подвергается нападениям берберов Лемтуна.

Начало века

- Гегемония Уэссекса в Англии.

- Присоединение Трансильвании к Болгарии.

- Христианизация хорватов.

- Образование Тао-Кларджетского царства в бассейне реки Чорохи и в Картли.

- Открытие пути «из варяг в греки».

- Русское войско воевало в Крыму от Судака до Керчи.

- Пратихары вторглись в Доаб (Джамна-Гангское междуречье) и овладели Канауджем, а затем распространили свою власть на всю территорию от Канауджа до Бенареса.

- Возникновение Кашмирского шиваизма.

Середина века

- Захват датчанами Северо-Восточной Англии.

- Граф Анжу Фульк I Рыжий, основатель Анжуйской династии.

- Образование герцогства Бретань.

- Появление новых центров христианского наступления на мусульман: Наварры и Арагона.[1]

- Под властью Саманидов объединен весь Мавераннахр.

- Длительные войны между Пратихарами и бенгальскими князьями из рода Пала.

- Отпадение Явы от Шривиджайи.

- Третья четверть века — движение павликиан.

Конец века

- Адемар (Эмар), первый герцог Бурбонский.

- Борьба в Ирландии между норвежцами и датчанами, явившимися из восточной Англии.

- Освобождение всего Леона от арабов королем Астурии Альфонсом III.

- По 1306 год — династия Пржемысловичей в Чехии.

- Династия Тулунидов подчиняет Палестину и Сирию.

- Печенеги перемещаются из долины Волги в долину Днепра.

- Усиление киданьского племенного союза в Западной Монголии и части Маньчжурии.

- 890 год — свидетельство о том, что у племени чигилей было государство.

- Распад Кореи на государства Силла на северо-востоке, «Второе Пэкче» на юго-западе и Тхэбон на севере.

- Города майя в южной части Юкатана прекратили свое существование.

Персоны

- Князь Травунии Фалимер, сын Краины.

- Карл Великий — король франков и лангобардов.

- Фотий I — константинопольский патриарх.

- Николай I — папа римский.

Открытия

- Открытие Исландии викингом Гардаром Сваварсоном

- Первые ветряные мельницы

См.

также

также[+] IX век

Примечания

- ↑ Гумилев Л. Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1989. стр.685-755

Это незавершённый список века. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив его. - 1 События

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

- Кириллица

- 863 год

Полезное

Русь в IX — первой половине XV вв.

Древнерусское государство в IX-середине XI вв.

Формирование территории

В начале IX в. на территории Восточно-Европейской равнины существовали раннегосударственные территориальные образования славян. Например, в 839 г. существовало государство “русов”, правитель которого носил титул “хакан”.

В первой половине IX в. словене, кривичи вместе с чудью и мерей составили единый политический союз, который управлялся сначала ими самими, а в 60-х гг. IX в. скандинавским по происхождению князем Рюриком. В 862 г. он стал князем Новгорода. Другие этнические образования также имели своих князей. Вызревание государственных отношений происходило почти на всей территории восточного славянства.

словене, кривичи вместе с чудью и мерей составили единый политический союз, который управлялся сначала ими самими, а в 60-х гг. IX в. скандинавским по происхождению князем Рюриком. В 862 г. он стал князем Новгорода. Другие этнические образования также имели своих князей. Вызревание государственных отношений происходило почти на всей территории восточного славянства.

В последней четверти IX в. скандинавский по происхождению князь Олег, стоявший во главе государственного образования северных восточнославянских и угро-финских этносов, предпринял поход на юг, дошел до Киева и сверг власть правивших там варягов Аскольда и Дира. В 882 г. Киев стал столицей нового государства Олега, объединившего два главных центра восточных славян — Новгород и Киев, а также земли, расположенные вдоль пути “из варяг в греки”. В последующее время Олег подчинил себе древлян, северян и радимичей.

При князе Святославе (к 970 г.) в состав Древнерусского государства вошли территории, где проживали вятичи, уличи, тиверцы. В 965- 966 гг. князь Святослав разгромил Хазарский каганат. В результате этих побед ряд восточно-славянских племен был освобожден из-под власти Хазарии и подчинен Киеву. Русь получила возможность вести торговлю с Востоком.

В 965- 966 гг. князь Святослав разгромил Хазарский каганат. В результате этих побед ряд восточно-славянских племен был освобожден из-под власти Хазарии и подчинен Киеву. Русь получила возможность вести торговлю с Востоком.

В итоге сложилось значительное по своим размерам Древнерусское государство, которое в последующее время включило в свой состав многие восточнославянские этносы, некоторые финно-угорские народы, отдельные балтские и тюркские племена. Во главе государства стоял князь, правивший в Киеве. Несмотря на определенную централизацию, Древнерусское государство по существу было федерацией княжеств во главе с великим князем киевским.

Особое место занимал второй по значению город — Новгород, обычно управлявшийся сыном — наследником киевского князя, который мог самостоятельно вести войны с соседними государствами и народами и заключать дипломатические соглашения. В Новгороде с середины IX в. формировались традиции республиканского (вечевого) управления.

Древляне в составе Древнерусского государства имели собственного князя. Другие восточнославянские этносы нередко поднимали восстания против киевских князей и отделялись от Киева.

Древнерусское государство было одним из мощных государств Европы. При сыне Святослава Владимире произошло крещение Руси (988). Русь приняла православие и это событие усилило авторитет княжеской власти.

При Владимире к Древнерусскому государству были присоединены западные и юго-западные земли. В конце Х в. в состав государства вошли волыняне, белые хорваты. В это же время Полоцкое княжество было включено Владимиром в Древнерусское государство. Владимир сумел сделать защиту от печенегов делом всей Руси. Он строил оборонительные линии с продуманной системой крепостей, валов и сигнальных вышек, набирал войско из жителей всех краев Руси. Владимир был причислен к лику святых, а народ сохранил о нем благодарную память — Владимир Красное Солнышко и его дружина стали героями целого цикла былин, в т.

Во время правления Ярослава Мудрого, который стал в 1036 г. единоличным главой государства, Русь занимала обширную территорию от Северной Двины до Таманского полуострова и от Днестра и верховьев Вислы до верховьев Волги и Дона. Полоцкое княжество обособилось от Древнерусского государства около 1021 г. При Ярославе Мудром был составлен первый на Руси свод законов “Русская Правда”, переписывались и переводились книги, с ним породнились королевские дома Франции, Венгрии, Норвегии.

Русские княжества во второй половине XI-XIII вв. Формирование территории.

В 1054 г. со смертью Ярослава Мудрого Древнерусское государство распалось. Ярослав разделил Древнерусское государство на несколько владений между своими сыновьями. Старший Изяслав получил Киев и Новгород, Святослав — Черниговское княжество, включавшее Тмутаракань, Муром и Рязань, Всеволод — Переяславль (Южный) и Ростовскую землю в волго-окском междуречье, Игорь — Владимир-Волынский, Вячеслав — Смоленск. Полоцкие князья продолжали владеть своим княжеством. В последующее время эти княжества уже никогда не воссоединялись все вместе, поэтому 1054 год считается последним годом существования Древнерусского государства.

Полоцкие князья продолжали владеть своим княжеством. В последующее время эти княжества уже никогда не воссоединялись все вместе, поэтому 1054 год считается последним годом существования Древнерусского государства.

На смену ему пришел так называемый “период феодальной раздробленности”, выразившийся сначала во владельческой, а затем и в военно-политической разделенности древнерусской территории, существовании достаточно многочисленных независимых княжеств.

При князе Владимире Мономахе, вступившем на киевский престол в 1113 г., возобновились попытки создания крупной древнерусской державы. По плану Мономаха она должна была управляться им самим, его старшим сыном Мстиславом и потомством последнего. Княжа в Киеве, Мономах удерживал за собой Новгород, Переяславль (Южный), Смоленск, Ростов и Владимир Волынский, где правили его сыновья. Это была большая территория, но она уступала по своим размерам территории Древнерусского государства.

В первой четверти XII в. сохраняли свою самостоятельность от Киева Полоцкое и Черниговское княжества, а на западе древнерусских земель — сформированные в 80-е гг. XI в. княжества Перемышльское и Теребовльское. Смерть Владимира Мономаха в 1125 г. и его старшего сына Мстислава Великого в 1132 г. привели к длительной борьбе между Мономаховичами и черниговскими князьями за обладание Киевским княжеством, а также внутри самих сыновей и внуков Владимира Мономаха за передел владений.

В итоге эта борьба привела к утрате Мономаховичами Киева и к полной независимости таких княжеств, как Переяславское, Смоленское, Суздальское (древняя Ростовская земля), Владимиро-Волынское; к образованию в 1136 г. самостоятельной Новгородской республики; возобновлению в 1139 г. независимости Полоцкого княжества, присоединенного к владениям Мстислава Великого в 1132 г.; формированию в 1141 г. из Перемышльского и Теребовльского княжеств единого Галицкого княжества. В то же время из состава Черниговского княжества в 1127 г. выделились Муром и Рязань.

В то же время из состава Черниговского княжества в 1127 г. выделились Муром и Рязань.

Таким образом, через 100 лет после распада Древнерусского государства, к середине XII в. на древнерусской территории существовало уже 10 самостоятельных политических образований. Процесс государственного дробления продолжал развиваться по восходящей линии.

Тому были свои объективные причины. Добивавшиеся независимости центры переставали выплачивать дань киевским князьям и посылать в их распоряжение свои дружины при организации этими князьями крупных военных походов. Материальные и людские ресурсы оставались в полном распоряжении приобретавших независимость князей, и они направляли их на расширение и освоение собственных территорий, строительство городов, укрепление границ. И письменные источники, и археологические данные свидетельствуют о начавшемся с середины XII в. резком росте городского строительства. Новые города появляются не по соседству со старыми центрами, а там, где ранее городов не было вообще. Это свидетельствует об общем расширении границ древнерусских княжеств и освоении этими княжествами новых территорий.

Это свидетельствует об общем расширении границ древнерусских княжеств и освоении этими княжествами новых территорий.

Так, Киевское княжество расширило свою территорию на юг, достигнув р. Рось. Осваивало земли на западе между реками Горынь и Тетерев. Территория Переяславского княжества выросла в восточном и южном направлениях, охватив бассейн р. Сула и дойдя до р. Ворскла. Черниговские князья расширяли свою территорию, главным образом, в северо-восточном направлении, включив в нее земли по р. Лопасня, левому притоку Оки. На юге их владения перешли приток Десны Сейм и достигли р. Остер. Территория Галицкого княжества росла за счет земель, находившихся по правому берегу верхнего течения Днестра. Полоцкие князья увеличивали свои владения на северо-запад, захватывая земли латгалов по нижнему течению Западной Двины. Смоленские князья двигались на северо-восток, стремясь контролировать верхнее течение Волги. Здесь они соперничали со встречным движением суздальских, позднее владимирских, князей, стремившихся закрепить за собой путь по Волге от Зубцова до Ярославля. Другим направлением расширения территории Северо-Восточной Руси было восточное, где во второй половине 60-х — начале 70-х гг. XII в. на левом берегу Волги был основан Городец Радилов (современный Городец), а в 1221 г. при впадении Оки в Волгу — Новгород, позднее получивший название Нижнего. В Подвинье (бассейне Северной Двины) суздальцы сталкивались с новгородцами, осваивавшими эту территорию с запада, со стороны Ладожского и Онежского озер, а также с севера. Новгородцам принадлежит основная роль в покорении и хозяйственном освоении обширной территории к востоку от Ладоги и Онеги вплоть до р. Печоры.

Другим направлением расширения территории Северо-Восточной Руси было восточное, где во второй половине 60-х — начале 70-х гг. XII в. на левом берегу Волги был основан Городец Радилов (современный Городец), а в 1221 г. при впадении Оки в Волгу — Новгород, позднее получивший название Нижнего. В Подвинье (бассейне Северной Двины) суздальцы сталкивались с новгородцами, осваивавшими эту территорию с запада, со стороны Ладожского и Онежского озер, а также с севера. Новгородцам принадлежит основная роль в покорении и хозяйственном освоении обширной территории к востоку от Ладоги и Онеги вплоть до р. Печоры.

Резкое увеличение числа городов в середине XII в. происходило прежде всего за счет так называемых “малых городов”, площадь которых, выявленная археологически, колебалась от 0,2 до примерно 2 га. Рост числа именно таких обнесенных деревянными стенами городов объясняется тем, что княжества, достигнув политической независимости, начинали укреплять свои границы. Так появились столь известные ныне города, как Москва, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, первоначально не игравшие сколько-нибудь заметной экономической или политической роли, но выполнявшие функции порубежных крепостей. Тем не менее, опираясь на такие крепости, население различных княжеств получало возможность в более безопасной обстановке вести внутреннюю колонизацию и хозяйственное освоение территорий.

Так появились столь известные ныне города, как Москва, Тверь, Кострома, Нижний Новгород, первоначально не игравшие сколько-нибудь заметной экономической или политической роли, но выполнявшие функции порубежных крепостей. Тем не менее, опираясь на такие крепости, население различных княжеств получало возможность в более безопасной обстановке вести внутреннюю колонизацию и хозяйственное освоение территорий.

Положительные результаты политического дробления длительное время перевешивали негативные последствия такой расчлененности. Поэтому дробление продолжало нарастать.

К 1237 г., началу Батыева нашествия, на территории древней Руси существовали Новгородская республика и множество княжеств. На востоке это было княжество Рязанское, включавшее в свой состав в качестве удела княжество Пронское; Муромское, с которым граничило великое княжество Владимирское. Из состава последнего в 1212-1218 гг. выделились княжества Переяславское (Переяславля-Залесского), Юрьевское, Ростовское, Ярославское и Угличское. К западу от них располагалось Смоленское княжество, а далее княжества Витебское, Полоцкое и Пинское. На юг от Смоленского княжества лежало княжество Черниговское, в составе которого было несколько удельных княжеств: Козельское, Курское, Рыльское, возможно, Новгород-Северское и Путивльское. На юг от Черниговского лежало княжество Переяславское (Переяславля Южного). Крупнейшим древнерусским княжеством оставалось Киевское, где также было несколько уделов: княжества Вышгородское, Каневское и Торгское. Западное Владимиро-Волынское княжество включало в себя такие уделы, как княжества Бельзское, Червенское и Луцкое. Примыкавшее с юга к Владимиро-Волынскому княжеству Галицкое княжество имело в своем составе единственный удельный центр — Перемышль.

К западу от них располагалось Смоленское княжество, а далее княжества Витебское, Полоцкое и Пинское. На юг от Смоленского княжества лежало княжество Черниговское, в составе которого было несколько удельных княжеств: Козельское, Курское, Рыльское, возможно, Новгород-Северское и Путивльское. На юг от Черниговского лежало княжество Переяславское (Переяславля Южного). Крупнейшим древнерусским княжеством оставалось Киевское, где также было несколько уделов: княжества Вышгородское, Каневское и Торгское. Западное Владимиро-Волынское княжество включало в себя такие уделы, как княжества Бельзское, Червенское и Луцкое. Примыкавшее с юга к Владимиро-Волынскому княжеству Галицкое княжество имело в своем составе единственный удельный центр — Перемышль.

Таким образом, к моменту татаро-монгольского вторжения древняя Русь делилась на 18 крупных государственных образований, имевших в своем составе более десятка удельных княжеств.

Это политическое дробление, связанное с отсутствием единых вооруженных сил, существенным образом повлияло на исход борьбы русского народа с иноземным нашествием.

После походов татаро-монгол на русские княжества в конце 1237-начале 1241 гг. и признания большинством русских князей в 1242 г. верховной власти великого монгольского хана и подчинявшегося ему хана Золотой Орды Батыя в расселении древнерусского народа, числе и структуре древнерусских княжеств произошли большие изменения.

Под непосредственный контроль татаро-монгол перешли земли от Сулы до Десны, левых притоков Днепра, где ранее располагалось Переяславское (Переяславля Южного) княжество, степные части Киевского княжества, южные части Черниговского княжества, земли по правым притокам среднего течения Оки. На западе галицко-волынские князья утратили прежний контроль над землями по Сирету, Пруту и нижнему течению Днестра.

В Волгоокском междуречье из-за опустошения Батыем и последующими ордынскими ханами старых центров древней Ростовской земли Ростова, Суздаля, Владимира население, спасаясь от военных угроз, стало уходить на окраины этой земли, что способствовало образованию в послемонгольское время таких княжеств, как Тверское, Белозерское, Московское, Костромское и Городецкое с центром в Городце Радилове на Волге. К 70-м гг. XIII в. в Северо-Восточной Руси вместо 6 княжеств домонгольского времени насчитывалось целых четырнадцать: помимо указанных 5 княжеств еще Стародубское, Суздальское, Галичско-Дмитровское, Переяславское (Переславля-Залеского), Юрьевское, Ростовское, Ярославское и Угличское. Главным оставалось великое княжество Владимирское.

К 70-м гг. XIII в. в Северо-Восточной Руси вместо 6 княжеств домонгольского времени насчитывалось целых четырнадцать: помимо указанных 5 княжеств еще Стародубское, Суздальское, Галичско-Дмитровское, Переяславское (Переславля-Залеского), Юрьевское, Ростовское, Ярославское и Угличское. Главным оставалось великое княжество Владимирское.

Западнорусские княжества, такие как Полоцкое, Витебское и Пинское, были захвачены литовцами. А в 60-е гг. XIV в. литовский великий князь Ольгерд присоединил к Литовскому государству Киев с его землями. Еще раньше, в первой половине XIII в. были потеряны русские владения в Прибалтике, где образованные в конце XII-начале XIII вв. немецкие епископства, а также основанный в начале XIII в. Орден меченосцев, сначала отняли владения полоцких князей в земле латгалов, а затем владения Новгорода Великого в земле эстов.

В 40-х гг. XIV в. польский король овладел Галицким княжеством. В 50-х гг. литовский князь Ольгерд подчинил себе Брянское княжество. Относительная политическая самостоятельность при зависимости от Золотой Орды сохранялась лишь за несколькими мелкими “верховскими” княжествами (бывшими черниговскими уделами в верхнем течении Оки), Рязанским и Пронским княжествами, Смоленским княжеством, княжествами Северо-Восточной Руси и Новгородской феодальной республикой. Самым крупным из перечисленных государственных образований оставалось великое княжество Владимирское с центром во Владимире на Клязьме. Однако с начала XIV в. ордынские ханы установили свой контроль над его территорией. Начавшаяся в 1359 г. в Орде жесткая борьба за ханский престол между различными группировками чингизидов и ордынской знати привела к расколу Орды на Орду восточную (сарайскую) и Орду западную (мамаеву), что сразу же сказалось на положении русских земель, на ряд лет прекративших выплату дани татарам. Росту независимости русских князей способствовало укреплявшееся экономическое положение их и подвластного им населения.

Относительная политическая самостоятельность при зависимости от Золотой Орды сохранялась лишь за несколькими мелкими “верховскими” княжествами (бывшими черниговскими уделами в верхнем течении Оки), Рязанским и Пронским княжествами, Смоленским княжеством, княжествами Северо-Восточной Руси и Новгородской феодальной республикой. Самым крупным из перечисленных государственных образований оставалось великое княжество Владимирское с центром во Владимире на Клязьме. Однако с начала XIV в. ордынские ханы установили свой контроль над его территорией. Начавшаяся в 1359 г. в Орде жесткая борьба за ханский престол между различными группировками чингизидов и ордынской знати привела к расколу Орды на Орду восточную (сарайскую) и Орду западную (мамаеву), что сразу же сказалось на положении русских земель, на ряд лет прекративших выплату дани татарам. Росту независимости русских князей способствовало укреплявшееся экономическое положение их и подвластного им населения.

Рост Московского княжества в XIV в

Возросшие материальные возможности князей, особенно московских, их умелая политика, ослабление могущества Орды привели во второй половине XIV столетия к принципиальным изменениям в структуре княжеств Северо-Восточной Руси.

В начале XIV в. начинается возвышение Московского княжества. Первый московский князь Даниил, сын Александра Невского, в 1300 г. захватил Коломну, а в 1302 г. занял выморочное Переяславское княжество. Наследовавший ему старший сын Иван, прозванный “Калита”, в 1303 г. присоединил Можайск. При его сыне Симеоне Гордом положение московских князей значительно укрепилось.

В начале 60-х гг. XIV в. московский князь Дмитрий, будущий “Донской”, присоединил к своим владениям великое княжество Владимирское вместе с землями бывших княжеств Костромского, Переяславского (Переяславля-Залесского), Юрьевского и части Ростовского княжеств, части территорий Торжка, Волока Ламского и Вологды. Дмитрий Донской также присоединил к Москве сначала дмитровскую, а затем и галичскую части некогда единого Галичско-Дмитровского княжества, княжества Угличское и Белозерское, Калугу и Медынь, а также некоторые татарские и, вероятно, мордовские земли на восток от Рязанского княжества. В 1392 г. наследник Дмитрия Донского Василий I сумел подчинить себе Нижегородское княжество с относившимся к нему Суздалем, а несколько позднее присоединил к Москве Муромское и Тарусское княжества. В итоге к концу XIV в. территория Московского княжества увеличилась в несколько раз, оно стало самым крупным политическим образованием на Северо-Востоке Руси. Оставались независимыми княжества Тверское, Стародубское, Ростовское, Ярославское и выделившееся из состава последнего в 60-_70-е гг. XIV в. Моложское. Со времен Дмитрия Донского установился особый порядок великокняжеского наследования: территория бывшего великого княжения Владимирского объявлялась неделимой, она должна была переходить только к старшему наследнику, который к этой территории получал еще и другие земли обширного Московского княжества. Тем самым закладывались основы русской монархии — московской по своему происхождению и нисходящей по преемству: от отца к старшему сыну.

В 1392 г. наследник Дмитрия Донского Василий I сумел подчинить себе Нижегородское княжество с относившимся к нему Суздалем, а несколько позднее присоединил к Москве Муромское и Тарусское княжества. В итоге к концу XIV в. территория Московского княжества увеличилась в несколько раз, оно стало самым крупным политическим образованием на Северо-Востоке Руси. Оставались независимыми княжества Тверское, Стародубское, Ростовское, Ярославское и выделившееся из состава последнего в 60-_70-е гг. XIV в. Моложское. Со времен Дмитрия Донского установился особый порядок великокняжеского наследования: территория бывшего великого княжения Владимирского объявлялась неделимой, она должна была переходить только к старшему наследнику, который к этой территории получал еще и другие земли обширного Московского княжества. Тем самым закладывались основы русской монархии — московской по своему происхождению и нисходящей по преемству: от отца к старшему сыну.

Картографирование территории

Известный русский историк и географ В. Н. Татищев в своем “Предложении о сочинении истории и географии Российской”, направленном в Академию наук, четко определил взаимоотношение между этими двумя науками в следующих словах: “Гистория же всякая, хотя действа и времена от слов имеет нам ясно представить; но где, в каком положении или расстоянии что учинилось, какие природные препятствия к способности тем действам были, також где который народ прежде жил и ныне живет, как древние городы ныне именуются и куда перенесены, оное география и сочиненные ландкарты нам изъясняют: и тако гистория или деесказания и летопись без землеописания (географии) совершенного удовольствия к знанию нам подать не могут”.

Н. Татищев в своем “Предложении о сочинении истории и географии Российской”, направленном в Академию наук, четко определил взаимоотношение между этими двумя науками в следующих словах: “Гистория же всякая, хотя действа и времена от слов имеет нам ясно представить; но где, в каком положении или расстоянии что учинилось, какие природные препятствия к способности тем действам были, також где который народ прежде жил и ныне живет, как древние городы ныне именуются и куда перенесены, оное география и сочиненные ландкарты нам изъясняют: и тако гистория или деесказания и летопись без землеописания (географии) совершенного удовольствия к знанию нам подать не могут”.

Это высказывание ярко характеризует важную роль географических карт — главного языка географии. Язык этот, как средство выражения представлений людей об окружающей их географической среде и передачи пространственной информации, является более древним, нежели любая форма письменности. Известны наскальные картографические изображения, относящиеся к бронзовому веку. Простейшими картографическими рисунками широко пользовались народности Америки, Северо-Восточной Азии и Океании, которые к моменту их открытия европейцами находились на уровне первобытнообщинного строя и не знали письменности. При всем многообразии форм древних картографических изображений, зависевшем от культурно-исторических особенностей этносов, в рамках которых они развивались, эти изображения должны были решать по меньшей мере четыре главные задачи:

Простейшими картографическими рисунками широко пользовались народности Америки, Северо-Восточной Азии и Океании, которые к моменту их открытия европейцами находились на уровне первобытнообщинного строя и не знали письменности. При всем многообразии форм древних картографических изображений, зависевшем от культурно-исторических особенностей этносов, в рамках которых они развивались, эти изображения должны были решать по меньшей мере четыре главные задачи:

1. Ориентирование на местности и отображение естественных и искусственных путей сообщения.

2. Локализация и изображение пределов частных территориальных владений, а позднее — границ племенных объединений и древних государственных образований.

3. Картографическое отображение крепостных сооружений и урбанизированных территорий (поселений различного типа).

4. Изучение и картографическое представление (иногда — картографическая декларация) территорий государств в целом.

С глубокой древности развивалась также общая (концептуальная) картография, составляющая неотъемлемую часть космографии и познания мира и являющаяся отражением представлений об ойкумене и месте в ней соответствующей народности или государства.

В условиях древнерусского государства указанные четыре направления практической картографии развивались с самого своего возникновения относительно независимо. В процессе становления каждое из них по-своему способствовало формированию характерных приемов и навыков, сложивших отечественную картографическую традицию создания самобытных географических чертежей.

Для развития государства, раскинувшегося на обширных лесных пространствах, испещренных многочисленными реками, жизненно необходимы были знания о его территории. В замечательном памятнике древнерусского летописания — “Повести временных лет” (около 1113 г.) — мы находим прямые свидетельства существования таких географических знаний у автора, обладавшего, судя по тексту летописи, достаточно четкими представлениями о размещении древнерусских земель. Обширные географические сведения о соседних княжествах и зарубежных странах собирались в этот период на Руси в виде маршрутных описаний и дорожников в повествованиях о хождениях христианских паломников в Святую Землю. В этих текстах имеются сведения о расстояниях по маршрутам как в днях пути, так и в мерах длины — верстах. Следует заметить, что из всех древнерусских мер наиболее определенными были именно меры длины. Основная из них — сажень означала первоначально захват руками, то, что можно достать, досягнуть. Дорожники создавались в нашей стране издревле: сохранился итинерарий по Палестине игумена Даниила, составленный около 1107 г.

Обширные географические сведения о соседних княжествах и зарубежных странах собирались в этот период на Руси в виде маршрутных описаний и дорожников в повествованиях о хождениях христианских паломников в Святую Землю. В этих текстах имеются сведения о расстояниях по маршрутам как в днях пути, так и в мерах длины — верстах. Следует заметить, что из всех древнерусских мер наиболее определенными были именно меры длины. Основная из них — сажень означала первоначально захват руками, то, что можно достать, досягнуть. Дорожники создавались в нашей стране издревле: сохранился итинерарий по Палестине игумена Даниила, составленный около 1107 г.

Наличие дорожников и обширных сведений о соседних территориях и странах являлось одним из свидетельств изначальной высокой подвижности наших предков в период формирования русской нации в процессе смешения коренных финно-угорских племен охотников и рыболовов с пришлыми земледельцами-славянами, осложненного в период образования государства значительным включением представителей Скандинавии воинственных путешественников — варягов. Во времена Киевской Руси земледелие становится превалирующим видом хозяйственной деятельности. Охрана интересов формировавшегося феодального землевладения требовала четкого определения и обозначения на местности границ частных земельных участков. Уже в “Уставе Володимерь Всеволодича” (Мономаха) (XII в.) говорится о межах, ограничивающих земельные или иные частные владения (бортные угодья, хозяйственные подворья и т. п.), и межевых признаках (знаках) для фиксации их на местности, а также наказаниях за их разрушение: “Аже разменаеть борт, то 12 гривен. Аже межу претнеть бортьную, или ролейную разореть, или дворную тыном перегородить межю, то двенадцать гривень продаже”.

Во времена Киевской Руси земледелие становится превалирующим видом хозяйственной деятельности. Охрана интересов формировавшегося феодального землевладения требовала четкого определения и обозначения на местности границ частных земельных участков. Уже в “Уставе Володимерь Всеволодича” (Мономаха) (XII в.) говорится о межах, ограничивающих земельные или иные частные владения (бортные угодья, хозяйственные подворья и т. п.), и межевых признаках (знаках) для фиксации их на местности, а также наказаниях за их разрушение: “Аже разменаеть борт, то 12 гривен. Аже межу претнеть бортьную, или ролейную разореть, или дворную тыном перегородить межю, то двенадцать гривень продаже”.

Из приведенного отрывка видно, что обрабатываемые поля и другие хозяйственные угодья в XII в. имели вполне определенные границы, ограждавшиеся тыном или обозначавшиеся заметными местными предметами (дуб знаменьный, отдельные камни и т. п.) Таким образом, измерение, оценка, разделение и графическое отображение земельных площадей к этому периоду приобретает первостепенное значение. Определение их площадей стимулировало развитие линейных измерений с использованием элементарных инструментов — мерных веревок (вервей) — и рисунков-чертежей с приблизительным отображением взаимного расположения элементов ландшафта и обрабатываемых земель. Именно к этому направлению относятся наиболее ранние памятники русской картографии, например, Камень Степана, который, по мнению археологов, служил в XII в. межевым знаком на границе земельных владений в Тверской земле. На камне выгравирована геометрическая фигура, которая, возможно, является планом межеванного поля, принадлежавшего Степану, оставившему свое имя на плане. К сожалению, вряд ли когда-нибудь удастся с неопровержимой убедительностью доказать обоснованность такой трактовки этого изображения, но, если она верна, то гравюра на Камне Степана является самым древним известным науке русским картографическим изображением.

Определение их площадей стимулировало развитие линейных измерений с использованием элементарных инструментов — мерных веревок (вервей) — и рисунков-чертежей с приблизительным отображением взаимного расположения элементов ландшафта и обрабатываемых земель. Именно к этому направлению относятся наиболее ранние памятники русской картографии, например, Камень Степана, который, по мнению археологов, служил в XII в. межевым знаком на границе земельных владений в Тверской земле. На камне выгравирована геометрическая фигура, которая, возможно, является планом межеванного поля, принадлежавшего Степану, оставившему свое имя на плане. К сожалению, вряд ли когда-нибудь удастся с неопровержимой убедительностью доказать обоснованность такой трактовки этого изображения, но, если она верна, то гравюра на Камне Степана является самым древним известным науке русским картографическим изображением.

Еще одно направление старинной русской картографии возникло из необходимости описания и изображения в плане крепостей, городов и специальных линий обороны (засечных черт), состоявших из искусственных лесных завалов, земляных валов и укреплений, строившихся в Южной Руси в XIII-XVI вв. Сооружение таких построек требовало еще более детальных и точных измерений на местности, чем при определении границ земельных владений. Составлявшиеся при этом планы сооружений часто представляли собой сочетание планового и фронтального изображения стен зданий и оборонительных сооружений, а также элементов ландшафта. Это направление картографии было тесно связано с развитием строительных чертежей, и, возможно, именно поэтому в его становлении могли играть определенную роль греческие и итальянские архитекторы, художники и строители, активно привлекавшиеся тогда в основные русские города. Вполне вероятно, что здесь существует генетическая связь русских картографических традиций с картографией Древнего Рима и Византии.

Сооружение таких построек требовало еще более детальных и точных измерений на местности, чем при определении границ земельных владений. Составлявшиеся при этом планы сооружений часто представляли собой сочетание планового и фронтального изображения стен зданий и оборонительных сооружений, а также элементов ландшафта. Это направление картографии было тесно связано с развитием строительных чертежей, и, возможно, именно поэтому в его становлении могли играть определенную роль греческие и итальянские архитекторы, художники и строители, активно привлекавшиеся тогда в основные русские города. Вполне вероятно, что здесь существует генетическая связь русских картографических традиций с картографией Древнего Рима и Византии.

Уже на карте мира Г. Майницкого 1100 г. можно найти название Russia севернее устья реки Дунай. На Эбсторфской карте мира 1235 г. нанесено 14 географических названий, относящихся к территории Руси.

столетий и как к ним относиться

Представьте, что мы путешествуем во времени, прыгаем вперед на целые десятилетия и попадаем в совершенно новый век. Это 2100 год, и мы находимся на заре 22-го века.

Это 2100 год, и мы находимся на заре 22-го века.

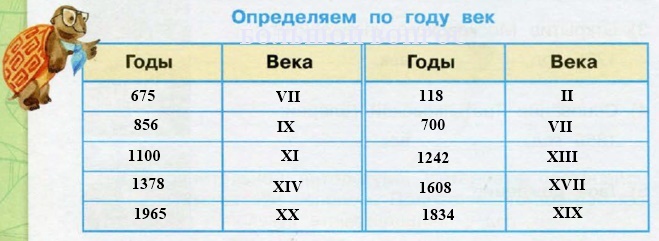

Да, это то, что будет дальше: 22-й век. Его годы все* будут начинаться с 21, продолжаясь до далекого 2199 года. И, как мы все знаем, сейчас мы живем в 21 веке, но годы начинаются с 20. А в 20 веке все они начинались с 19, и в 19го, с 18 и так далее.

Никаких спойлеров 22 века, пожалуйста.

Это может быть трудно запомнить, особенно когда вы возвращаетесь на несколько сотен лет назад, поэтому мы иногда видим, как люди используют, скажем, 16 век (что должно относиться к годам, начинающимся с 15), когда они действительно имеют в виду 1600s , что явно относится к годам, начинающимся с 16.

Мы также иногда видим, как люди путают форму «сотни» с «столетием», ссылаясь на дату, подобную 1528, как на «1600-е». Чтобы было ясно, 1528 — это представитель 1500-х годов 9.0009 и 16 век.

Следует помнить, что число в названии века (например, 16 век) всегда на единицу больше, чем число, с которого начинаются годы века: годы 16 века начинаются с 15.

Есть логика за этим, конечно. Первый век нынешней эры (он же 1 век н.э. или н.э.) не начался со 100; это началось с 1 (подробнее о последствиях этого ниже). Только во втором веке, также известном как 2-й век, годы имели цифру в столбце сотен: 150-й год был полуторавековым годом новой эры, что делало его чуть ли не серединой 2-го века. век.

н.э. (также именуемый н.э.), между прочим, означает «anno Domini», что на средневековой латыни означает «в год Господа нашего». Он используется для обозначения того, что год, столетие и т. д. относятся к христианской эре, то есть к периоду, начинающемуся с рождения Христа. г. н.э. противопоставляется г. до н.э. г. (также называемому до н.э.), что означает «до Христа». CE и BCE (оба также иногда обозначаются точками) также используются для AD и BC соответственно, потому что они допускают вековой лоск. CE может означать «Наша эра» или «Христианская эра»; г. до н.э. может означать «до христианской эры» или «до нашей эры».

до н.э. может означать «до христианской эры» или «до нашей эры».

* Но вернемся к тем последствиям, которые мы упоминали выше: действительно ли все годы 22-го века начинаются с 21? Это зависит от того, кого вы спросите. Некоторые люди думают, что 22-й век начнется 1 января 2100 года и закончится 31 декабря 2199 года, а 23-й век начнется 1 января 2200 года. Но есть давняя история людей, настаивающих на том, что это совершенно неверно по математическим причинам: столетие по определению длится 100 лет, а первое столетие началось 1 января, а это означает, что когда 31 декабря 99 прокатился только 99 лет прошло; следовательно, первое столетие текущего тысячелетия фактически закончилось до 31 декабря 100 года, а второе столетие не началось до 1 января 101 года. начиная с конца 17-го, согласно статье Рут С. Фрайтаг в Библиотеке Конгресса под названием «Битва веков». Похоже, что в конце 1600-х годов на континенте поднялся шум по этому поводу, и британцы присоединились к нему в следующем раунде:0003

Мы единодушно отвергли все письма и уклонились от всякого обсуждения вопроса о том, когда кончится нынешний век? поскольку это один из самых абсурдных фактов, которые могут привлечь общественное внимание, и мы удивлены, обнаружив, что он стал предметом стольких споров, поскольку он кажется совершенно ясным.

Нынешний век не кончится до 1 января 1801 года, если только нельзя будет разобрать, что 99 равны 100. Восемнадцать столетий — это 1800 лет, как же тогда 18 столетий могут завершиться, пока не истек 1800 год? Что значит век, как не отчетливый ряд 100 лет? Как 100 может быть завершено на 99?

— The Times (Лондон), 26 декабря 1799

Для тех же читателей, но двести лет спустя, все изменилось:

Мир проголосовал своей чековой книжкой в дебатах о том, когда именно закончится тысячелетие. В то время как педанты продолжают сравнивать 31 декабря 1999 года с концом 2000 года, кажется, что все, кто есть кто-то, выбрали более раннюю дату как время для организации того, что, как они надеются, станет матерью всех партий.

— The Times (Лондон), 2 апреля 1991 г.

Фрайтаг отмечает, что статья 1991 года продолжает «сообщать, что отель, строительство которого еще не началось, уже был полностью забронирован на эту дату, и указывает, что полет Конкорда на запад позволит гулякам встретить Новый год. в нескольких отдаленных друг от друга городах».

в нескольких отдаленных друг от друга городах».

Мы предполагаем, что в конце 2000-х возобновятся дебаты по этому вопросу, и тем временем не будем взвешивать себя.

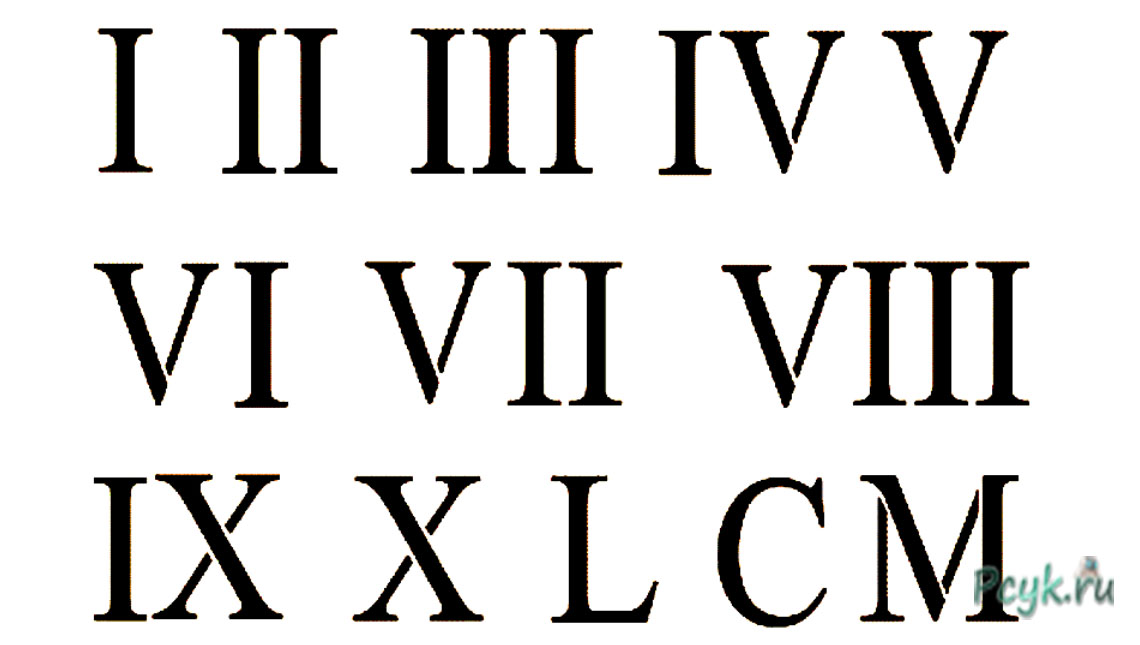

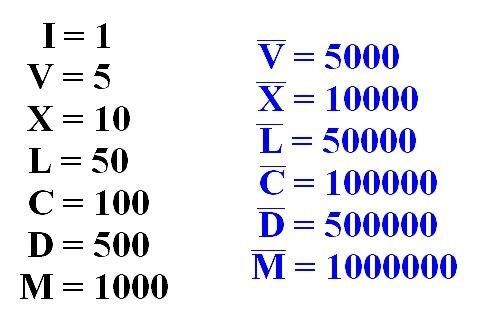

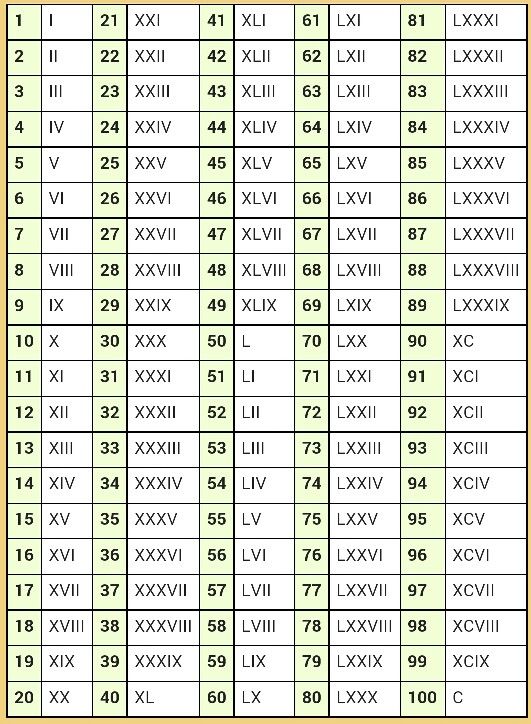

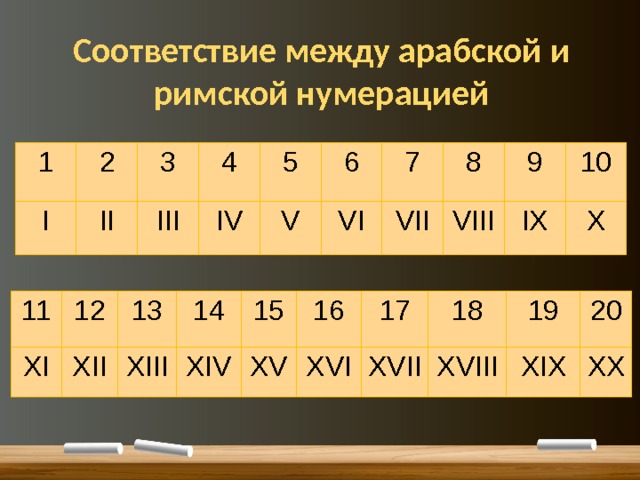

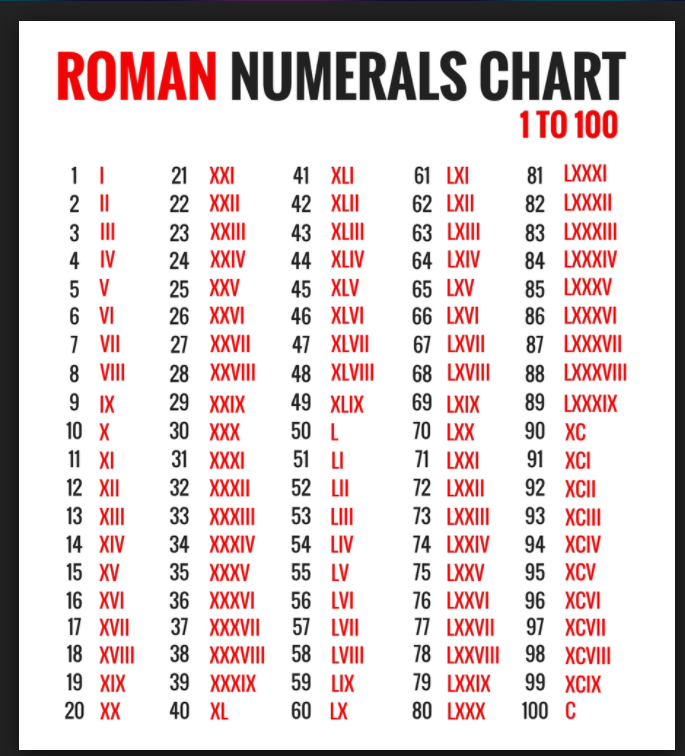

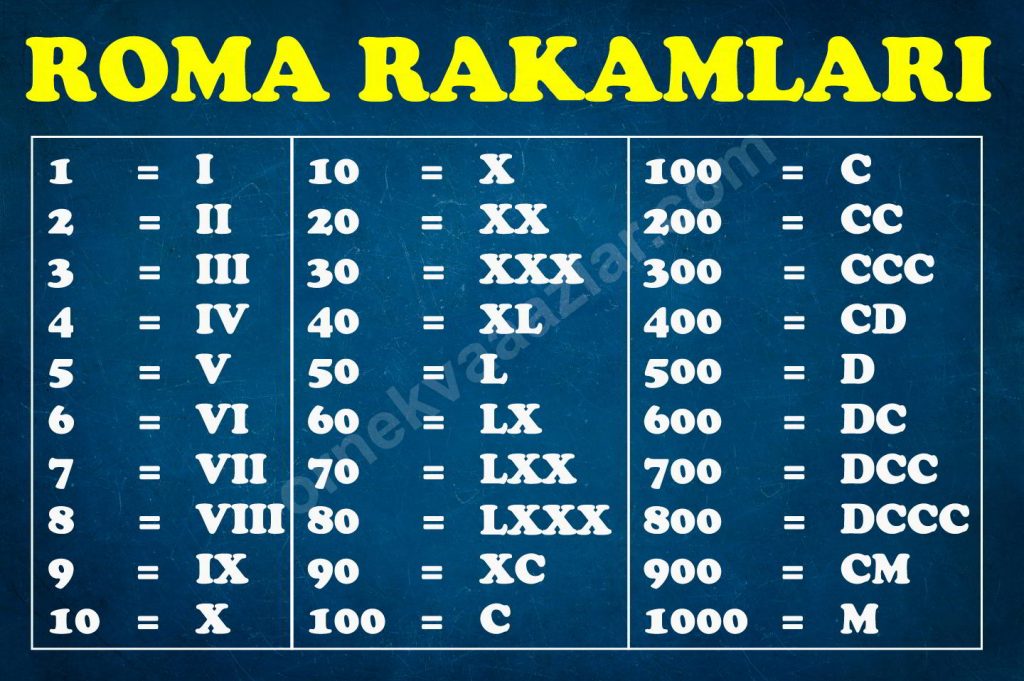

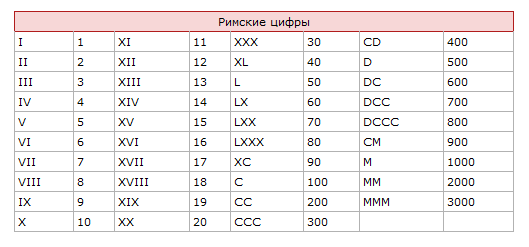

IX Римские цифры — Что такое IX в римских цифрах?

Что такое IX римскими цифрами?

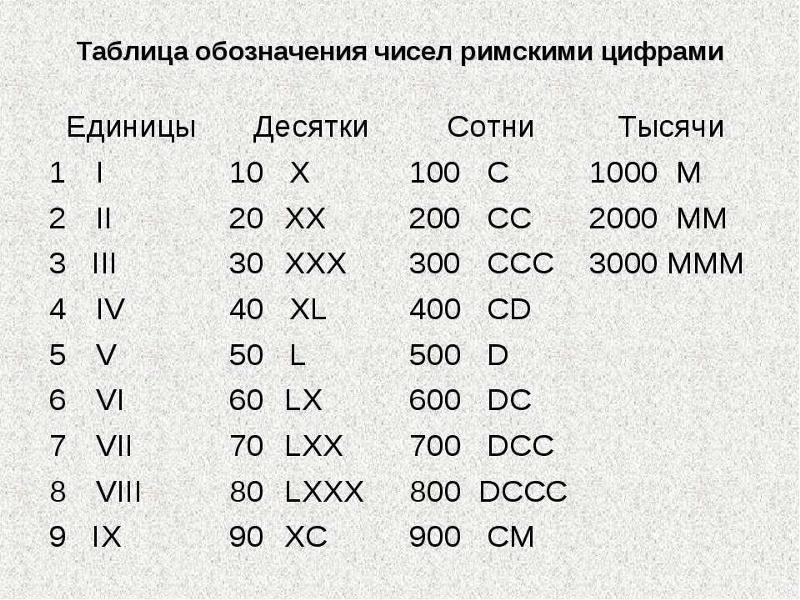

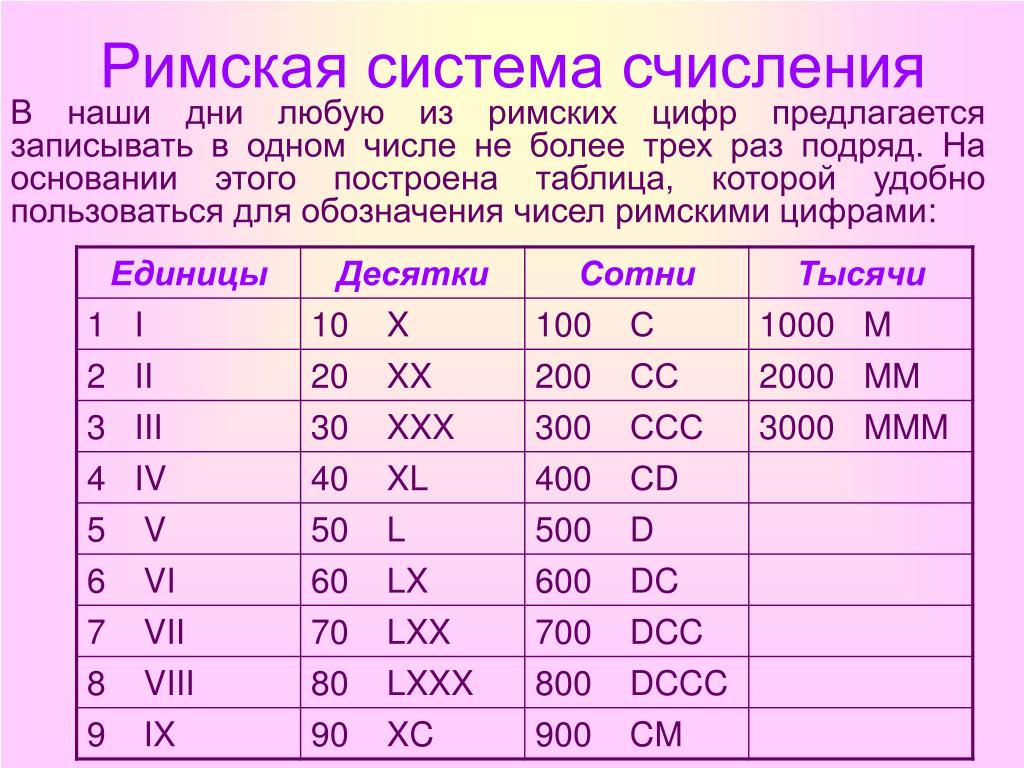

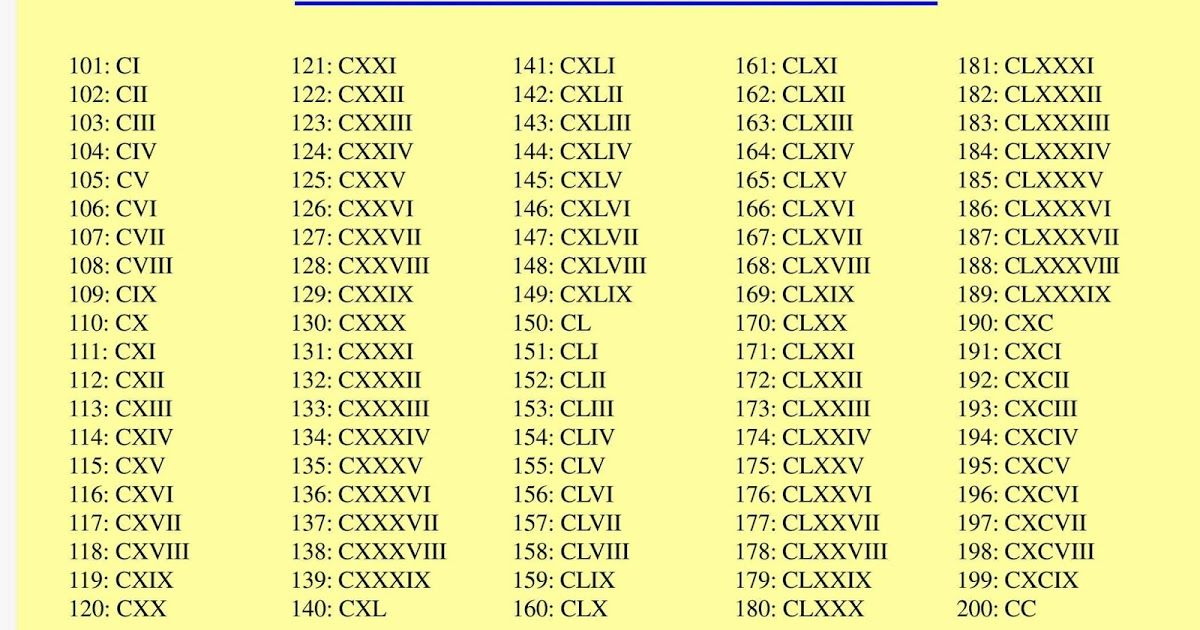

IX римскими цифрами равно числу 9.

Это потому, что:

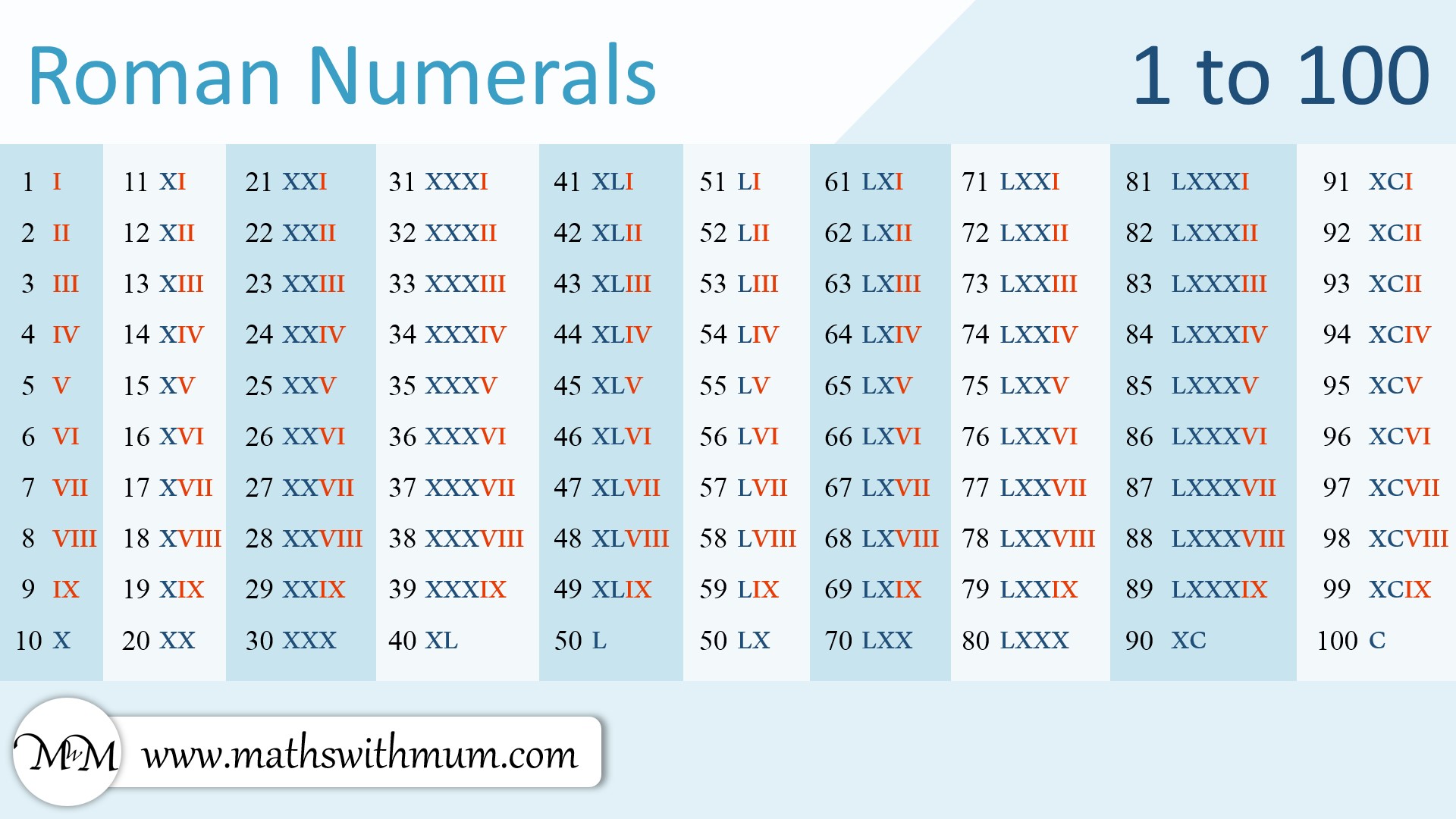

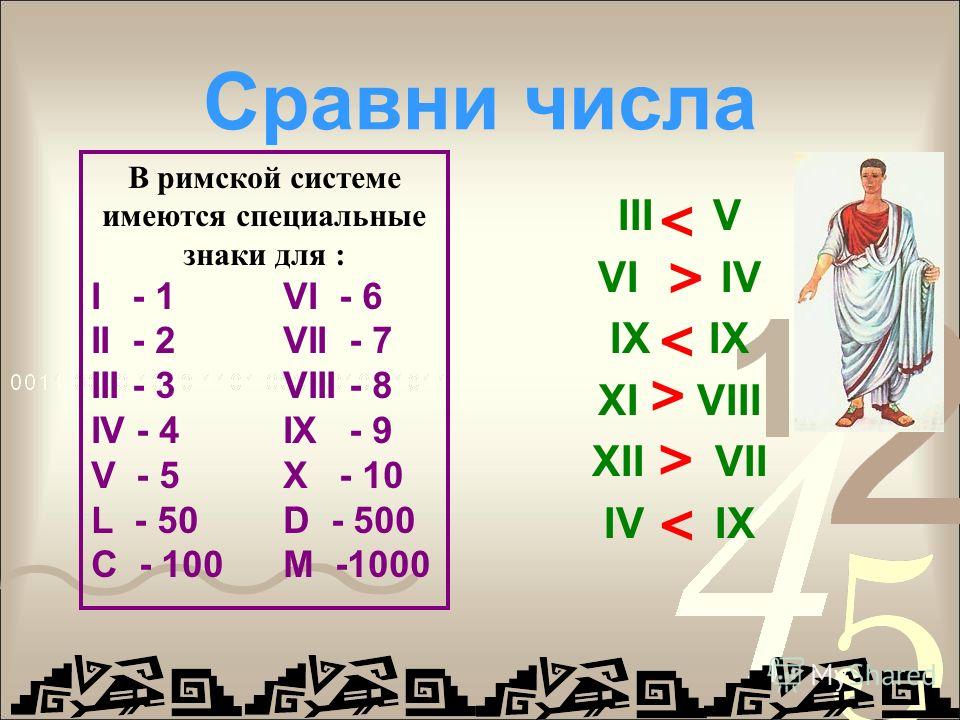

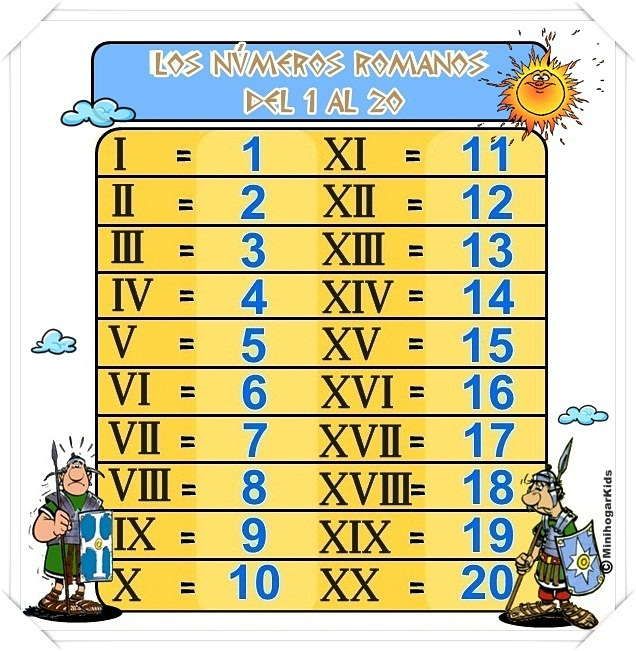

- I = 1

- Х = 10

Как видно на нашей главной странице с римскими цифрами под заголовком «Принцип вычитания», потому что меньшее число (в данном случае I равно 1) пишется перед большим числом (в данном случае X равно 10) , то меньшее число отнимается от большего числа.

Таким образом, даже если оно записано как IX, все уравнение работает как:

X (10) минус I (1), что равно 9.

Если бы I было написано как после X, два числа суммируются, так как меньшее число следует за большим. Таким образом, в этом примере XI в римских цифрах будет равняться X + I или 10 + 1, что равняется 11.

Математические вопросы, содержащие римские цифры IX

Почему бы не попробовать решить некоторые математические уравнения, каждое из которых содержит римское число 9, IX, в них где-то?

1. Что такое V плюс IX?

Мы уже знаем из вышеизложенного, что римские цифры IX = 9, поэтому все, что нам нужно сделать, чтобы решить этот вопрос, это добавить 9 к числу, представленному V, что равно 5.

Итак, ответ 5 + 9, что равно 14 (или XIV римскими цифрами). Н.Б. Обратите внимание, что 14 не пишется как XIIII, поскольку число 4 в римских цифрах — это IV, что снова использует принцип вычитания, который мы используем для вычисления числа IX.

2. Что такое XI–IX?

Это уравнение палиндрома было бы немного сложнее, если бы мы не показали выше, как переводится число XI!

Ранее мы видели, что XI равно числу 11, потому что это X (10) плюс I (1). Таким образом, взяв IX (9) из XI (11), мы получим ответ 2 (или II римскими цифрами).

Таким образом, взяв IX (9) из XI (11), мы получим ответ 2 (или II римскими цифрами).

3. Сколько IX умножить на III?

Простая сумма умножения. IX (9) умножить на III (3) равно 27 (или XXVII римскими цифрами).

4. Сколько IX умножить на LIV?

Немного более хитрое уравнение умножения, но очень похожее на приведенное выше, если вы знаете, что такое LIV в римских цифрах.

LIV это L (50) плюс V (5) минус I (1)… помните принцип вычитания, потому что I стоит перед V! Итак, LIV = 50 + 5 – 1, что равно 54.

Теперь, когда мы знаем, что LIV = 54, и мы знаем, что IX = 9, мы просто перемножаем их вместе, чтобы получить довольно большое число 486. Римскими цифрами , это CDLXXXVI. Хотите понять всю сумму? Это:

D (500) – C (100) плюс L (50) плюс X (10) плюс X (10) плюс X (10) плюс V (5) плюс I (1).

Фу!

Иногда при работе с большими римскими числами, такими как это, и особенно когда требуется вычитание, иногда вам может быть проще решить это, если вы разделите уравнение на две или более частей.

В этом примере лучше (особенно когда вы только начинаете учиться читать римские цифры) отработать первую часть CD (500 минус 100), чтобы получить начальное число 400, а затем просто добавить остальное к нему

5. Сколько XLV делится на IX?

Еще одна хитрость, которую нужно закончить, снова включала этот принцип вычитания для определения того, чему соответствует XLV.

Поскольку меньшее число X (10) стоит перед большим числом L (50), нам нужно вычесть X из L, поэтому мы вычитаем 10 из 50, что дает нам 40. Затем мы просто добавляем V ( 5), что дает в сумме 45.

Деление 45 на IX (9) дает ответ 5 (или V римскими цифрами).

Помните, если вам трудно разобраться в римских цифрах, вы, конечно, не одиноки, и даже люди, которые читали и конвертировали их в течение длительного времени, все же должны уделить время, чтобы убедиться в этом. они правильно перевели его в современные цифры.

В Европе царит раннее Средневековье. Предположительное начало средневекового потепления.

В Европе царит раннее Средневековье. Предположительное начало средневекового потепления.

также

также Нынешний век не кончится до 1 января 1801 года, если только нельзя будет разобрать, что 99 равны 100. Восемнадцать столетий — это 1800 лет, как же тогда 18 столетий могут завершиться, пока не истек 1800 год? Что значит век, как не отчетливый ряд 100 лет? Как 100 может быть завершено на 99?

Нынешний век не кончится до 1 января 1801 года, если только нельзя будет разобрать, что 99 равны 100. Восемнадцать столетий — это 1800 лет, как же тогда 18 столетий могут завершиться, пока не истек 1800 год? Что значит век, как не отчетливый ряд 100 лет? Как 100 может быть завершено на 99?